炼狱:中国传统文化为何陷入百年困顿

2016年07月27日 16:32

来源:凤凰国学

作者:张以文

伴随中国现代化转型的坎坷经历,百年来传统文化的命运大落小起。今日官方与民间罕见地同向并行,共推传统文化回暖,那么,它的未来走向能否如你我所期盼的那样,既润养每一位现代公民的日常,又助推中华文化重建自信呢?悟已往之不谏,知来者之可追。经张以文先生授权,凤凰国学特刊载其书稿《袁世凯时代——中国现代化历史进程回顾》之局部,以俟网友同道共同探讨。

文化激进主义的尴尬:中国传统文化陷入百年困顿

有感于梁启超、章太炎推动的文化激进主义思潮,后世有学者评论道:“近代以来,中国知识分子在改造社会的思想路径上,总是过分地强调人的主观能动作用对改革的影响,希望用各种超前的意识来支配改革的实践进程,而不満足事物自身发展的逻辑力量。这种意识尽管能推动改革的发展,但也注定了他们的愿望在实践中必然破产。因为,人们的社会意识中可以有许多超前思维的成分,它可以与社会现状形成某种游离关系,但人们的社会实践都常常是不能夠超前的,它必然受各种现存的客观条件的制约,超前思维可以提高人们对生活的期望值,形成一种可值追求的理想与目标。然而,把超前思维演变成超前实践,则欲速而不达,反而会因实践的失败而把超前思维的合理性一起葬送掉”。

文化激进主义的思想动力,从历史背景上看,也是有着中国社会自身思想发展渊源的。就其思想脉络而言,可以追溯到宋明理学的遗存。事实上,到明清时期,中国学术思想的主流仍然是宋明以来的性理之学。经过朱熹与陆九渊的阐释与传承,王阳明拓展了心学理论,提出“心者,天地万物之主”的命题(《答李明德书》),认为“心外无物,心外无事”(《与王纯甫书二》)。以心传为上,重视主观。因袭传统的“道器观”,知识分子普遍轻视“形而下之器”,把“道”的地位放在一切之上。近代以来,龚自珍、魏源、康有为、梁启超、谭嗣同、章太炎在国势颓危之际,都推崇阳明心学,追求“以心挽劫”,倡导振作精神力量,救国救世。

阳明授学图(资料图)

严重脱离社会实践的清末民初知识分子普遍都能接受这种理念,尤其是辛亥革命失败后,知识分子把批判中国文化和改造国民性理解为“由学习西方物质文明转变到学习西方精神文明”的重要突破,是中国改革事业“从低层次向高层次的飞跃”。强调以改造人为改造社会的前提,从而倾注社会的全力,以改造国民、改造思想、改造意识形态。致使中国近代以来,政治风潮此起彼伏,文化观念不断变幻,社会在近百年的岁月中动荡,知识分子在精神领域的空洞追求中苦闷傍徨。人们为每次新政权的更替欢呼,却始终不能把国家发展的轨道引向转变生产方式以促进増长社会财富的方向,以至踯躅彳亍,甚至几度走上倒退的道路。

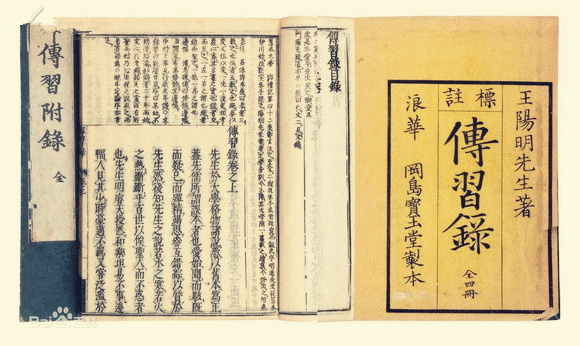

在革命家的队伍中,同样充溢着这种思想倾向,倡导“心即理”、“万物皆自我”的心学,把精神的力量放在首位。孙中山的宗教情怀使他的革命更具浪漫色彩,他创立的“知难行易”哲学思想,也最能体现这种理念;国民党的理论家戴季陶、冯自由以及后来的蒋委员长,更是心学大师王阳明的忠实门徒。蒋介石每日必读《传习录》,熟颂“宇宙便是吾心,吾心即是宇宙”,“心外无理,心外无义,心外无善”。他的政治实践和思想倾向是十分明显的,他掌权后,一手摧毁中国巿场经济,一手提倡新生活运动,更加深刻地说明了这一点。

《传习录》(资料图)

新文化运动以来,延绵三千年之久的中国传统文化陷入了的百年困顿。竹帛烟销之后,神州茫茫,麦田的守望者仅留下寥寥可数的人群:熊十力、梁漱溟、钱穆、金岳霖、冯友兰、贺麟、张岱年等,在书斋冷寂地伴守着残烛孤灯。人们以儒学的“政治不正确”而将其弃之门外,中国民族文化的传承已奄奄一息。

何去何从:文化“大佬”们在激进与保守中徘徊

从政治舞台上退出,灰心失意的梁启超于1918年底与蒋百里、丁文江、张君劢等人前往欧洲游历了一年多,切身比较了东、西方社会的种种现状与差异。梁在考察中反思中国现状,深感“民主共和徒具形式”,民主自由的口号,只是士大夫、知识分子们“济私助焰之具”。于是思想“幡然醒悟”,又一改全力倡言欧化西学的态度,批评中国社会盲目学习西方带来的诸多弊端,并开始回归中国传统文化,对儒学思想作出了肯定性的评价。特别是五四运动前后,他看到反传统的来势凶猛,暗暗担忧,极力否认自己先前批孔言论与运动有关。他又开始肯定“修身齐家治国平天下”的儒家思想原则,主张对东方文化进行“刮垢磨光”,使之成为挽救世界文明危机的良方。他又明确指出孔子思想是“世界主义理想”,指出儒家“中庸妥协性”有益于“国民思想之统一”。他甚至又跳到另一个极端,声称:辛亥革命是中国民族磨炼了几千年的“民族精神”和“民主精神”的“自觉”反映。他说:“政治上自由平等两大主义,算是我们中国人二千年来的公共信条。事实上能做到甚么程度,虽然各时代各有不同,至于这种信条,在国民心目中,却是神圣不可侵犯”的。他不再诅咒中国民众的丑恶转而撰文说:“大多数地位低微之人民,什九皆其善良者也”。“中国将来一线之希望”维系在这些贫困而朴实的老百姓身上。(《痛定罪言》)他还想当然地把孟子的“民贵君轻”的思想,演绎成现代民主观。(参见:易新鼎未刊稿梁启超《论中国文化的形成和特点》,P44)

他一会痛诋儒家文化的腐朽,败坏国家,导致人民困顿;一会又竭力论证传统的优越,创造了汉唐盛世,成就了宋明辉煌。他这些自相矛盾的推断,此一时彼一时的政论,不能不让人觉得,他完全是在以文化当政治武器,做如何“赢得当下”的政治宣传而已。

思想更为激进的章太炎也在文化批判浪潮平静后,悄然回归书斋。晚年的章太炎“身衣学术的华衮,粹然成为儒宗”(鲁迅:《太炎先生二三亊》)重弹孔孟之道,教诲青年“读经有千利而无一弊”,专意向学,从此一心钻研孔孟儒家经典。

以反对孝义著名的吴虞,先在四川教书,去职后,专心在家编辑儒学经典《骈文选读》丛书,晚年生活潦倒,经常抱怨儿女对自己不孝。钱玄同平息下来,不再谈文字改革,也埋头整理“经学史略”、“先秦古书真伪略说”等,一个个纷纷回到传统文化的屋檐下。连“对儒家文化决不妥协”的陈独秀,也在心灰意懒之后,避退四川江津,躲入鹤山坪旧友杨庆余家中,潜心研究、考订杨庆余的祖父、晚清进士杨鲁承的儒学遗著《读皇清经典》,晚年陈独秀还整理出版了杨鲁承著作六种。

吴虞和《吴虞文录》(资料图)

以青年导师自居的胡适先生,找了一个很有力的籍口,把自己对社会的责任推得干干净净,他说:“孔教的问题,向来不成什么问题;后来东方文化与西方文化接近,孔教的势力渐渐衰微,于是有一班信仰孔教的人妄想用政府法令的势力来恢复孔教的尊严;却不知道这种高压的手段恰好挑起一种怀疑的反动,因此,民国四、五年间的时候,孔教会的活动最大,反对孔教的人也最多”。(船2010•2)胡适把这场掀动民族根基的文化动乱解释为一场“因怀疑产生的情绪激动”。面对民族和人民,历史上还有比这更不负责任的遁词吗?

从时代背景的视角观察,这一时期对中国传统文化批判的最大特点是,知识界把中国传统文化与专制主义政治混为一炉,试图以革新思想文化来推动社会进步,始终没有把握住社会发展的根本动因。

在新的经济基础尚未能初步确立的条件下,摧毁现实社会赖以维系的一切秩序,瓦解与民众生活习俗相关的传统,使得一切现存秩序纷乱或崩溃。犹如一栋古老陈旧的大厦被突然揭开屋顶,生活在旧屋中的一切生灵,毫无准备,彻底暴露在狂风暴雨之下。一切丑的、美的,一切恶的、善的,一切假的、真的,都遭到了无情的打击。

我们不能忽视这样的事实:文化是社会的产物,而社会的进步,是经济发展的结果。不立足发展经济,改变中国的落后的生产方式,使民众握有社会财富的支配权而真正富足起来,那么,他们不可能真正地享有民主与自由。而把改造中国文化、改造国民性作为改造中国的木铎,只能是知识分子的一首浪漫情歌。

百年来,中国知识分子一方面在理论上否定传统文化,视传统文化为“政治不正确”(梁漱溟语);另一方面在文化心理、人格尊严和精神追求层面上,又依赖传统文化的这种精神割裂的状态,正是这些原因造成的。

改造中国社会,铲除专制之根,无疑是需要知识精英的启蒙、呼吁、传播,但最根本的还是要改造民众生存的土壤即经济环境。中国政治专制主义从根本上考察,不是文化传统而是经济形态造成的,因而,改造中国社会必须首先从改造经济形态入手。

【注】陈焕章(1880〜1933)民国初期思想家、社会活动家、改革派知识分子。早年曾求学于康有为的万木草堂,留意社会改革研究,旧学与新学造诣皆极深,24岁高中进士。隨后又入美国哥伦比亚大学攻读政治经济学,以一部英文撰写的《中国古代经济思想史》论著(译名《孔门理财学》),取得哲学博士学位,其论著受到英国著名经济学家凯恩斯的赞赏。辛亥革命前夕,陈焕章毕业归国,在上海办杂志,不久首届国会成立,被推选为国会议员。

[责任编辑:李志明 PN032]

责任编辑:李志明 PN032

- 笑抽

- 泪奔

- 惊呆

- 无聊

- 气炸

凤凰国学官方微信

视频

-

李咏珍贵私人照曝光:24岁结婚照甜蜜青涩

播放数:145391

-

金庸去世享年94岁,三版“小龙女”李若彤刘亦菲陈妍希悼念

播放数:3277

-

章泽天棒球写真旧照曝光 穿清华校服肤白貌美嫩出水

播放数:143449

-

老年痴呆男子走失10天 在离家1公里工地与工人同住

播放数:165128