三千年景教沉浮录:兴于叙利亚 光大于长安(图)

2017-05-04 15:36:38澎湃新闻网

传说耶稣十二门徒中的多马(Thomas)和巴罗多买(Bartholomew)曾经来过印度和中国。又传在明朝洪武年间,江西庐陵出土过三国孙吴政权时期的赤铁十字架,上面还有一副对联,写着“四海庆安澜,铁柱宝光留十字;万民怀大泽,金炉香篆蔼千秋”。虽然各种文献对此物言之凿凿,实物却不复存在,恐怕不足为信。

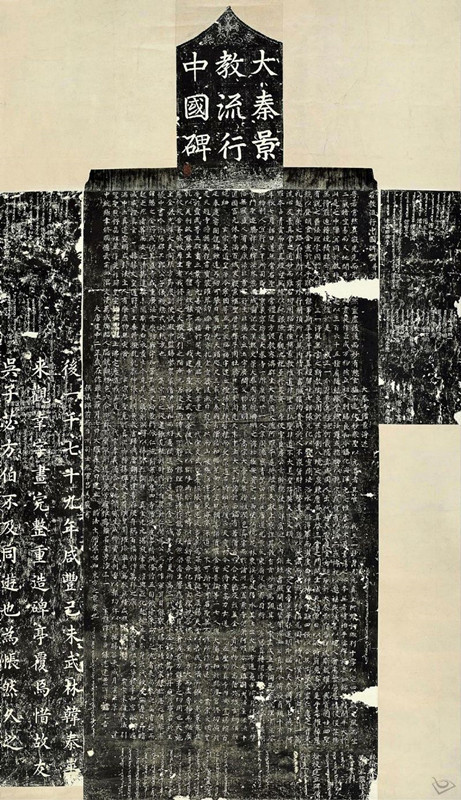

然而,可以确定的是,作为基督教中一支“异端”的景教早在唐代就传入了中国。据记载,一群来自“大秦”的传教士于贞观九年(西元635年)进入了长安城,并在此建寺修庙。他们的宗教被称为景教,后来与祆教、摩尼教并称为“隋唐三夷教”。当年的《大秦景教流行中国碑》如今安放在陕西西安碑林博物馆二号展厅进门左手处,在天主教西安教区五星街圣方济各主教座堂的大院里存有这座碑的复制品。

“大秦”今安在?

景教碑在明朝天启三年到五年期间被发现,其时有不少天主教徒。其中著名的李之藻专门作了《读景教碑书后》,徐光启也撰写了《铁十字著》及《景教堂碑记》,以记载这一盛事。而陕西人王徵,则直接在作品中署名“关西景教后学王徵”。事实上,当时的天主教徒并没有清晰地意识到,碑中所记载的景教实际上是一千多年前被定为异端的聂斯脱利派。

大秦景教流行中国碑拓片

“大秦”国名,古来有之。《后汉书·西域传》记载,大秦国在大海西面,疆域绵延数千里,有四百多座城池,且有数十个藩属国。这些城池以石头建造城郭,而且君主“无有常人,皆简立贤者”。如果国家遭遇了天灾或者风雨不顺,就会更换君主,被废黜者也都毫无怨言。熟悉罗马、拜占庭史的读者自然知道,作为“东罗马帝国”的拜占庭历史上多有弑君篡政之事。此种宫闱秘史传到中国,竟也变成了一股清流之风。有趣的是,范晔最后说,“其人民皆长大平正,有类中国,故谓之大秦”,因为中国在西方常被称为“大秦”,据说伊朗人迄今仍称中国人为“秦人”。

那么在贞观年间来到长安的“大秦景教僧”是来自拜占庭吗?《大秦景教流行中国碑》有一段关于其祖国地理方位的记载,其中说“南统珊瑚之海,北极众宝之山,西望仙境花林,东接长风弱水”。此处南方之海当指红海,东边则是幼发拉底河和底格里斯河。北边之山当属戈兰高地,而西边的“仙境”很可能是与叙利亚隔海相望的塞浦路斯岛,那里是美神阿芙洛狄忒的诞生地。(白鸟库吉则认为此处是假托道教中的西王母所居住的昆仑山。)另外,据岑仲勉的研究,所谓大秦、黎靬、拂菻等地名都是泛指西域、西方一带,而随着时代变化所指也不相同。从汉到唐,一般常用于罗马,后专指东罗马,再又向东迁徙转指叙利亚。

古代的叙利亚地图,当时的叙利亚是文明昌盛之地。

基督教的中心不是在罗马吗?为什么从叙利亚来了一帮子传教士呢?唐代传入中国的景教,是不被基督教正统派所接纳的“聂斯脱利派异端”,而这段故事,就得追溯到西元4世纪。

聂斯脱利派与叙利亚

与今天战火纷飞的局面大不相同,在罗马帝国时代,叙利亚是地中海文明发展的重镇。罗马人在这里建造了伟大的佩特拉(Petra)城,东西方的商人、传教士川流不息,学者、医生、教士们在此定居撰述,甚至《圣经·新约》中的若干篇章都是在这里完成的。

随着基督教在整个罗马帝国疆域内的传播,帝国东部在神学研究和理解方面占据了先锋。就古代晚期的状况而言,操希腊语的人在抽象思维上更胜一筹,这使许多基督徒习惯于以希腊哲学的眼光来理解、阐述、发挥基督教的教义,甚至认为“基督教是真正哲学的巅峰”。而在各种各样的哲学讨论中,自然萌生了多种与既定教义不相符契的思想。

西元385年前后,聂斯脱利出生于罗马帝国叙利亚行省的杰尔马尼(Germanicia,今土耳其境内)。他在安提阿跟随莫普索提亚的西奥多尔(Theodore of Mopsuestia)学习,并在那里成为了僧侣和神父。据说聂斯脱利极其擅于布道,每次讲道都能吸引大量听众,这为他赢得了极高的声誉。428年,他被东罗马帝国皇帝西奥多西乌斯二世任命为君士坦丁堡牧首,成为东方教会的首领。

当时的君士坦丁堡不仅是东罗马帝国的首都,更是学术中心。一大帮子有学问的人聚在一起,总是要搞点事情的。刚刚从叙利亚行省来到首都的聂斯脱利很快就卷入到关于基督论的争议当中:也就是说,基督究竟是人,还是神,抑或两者都是?而这个问题涉及如何称呼耶稣的母亲玛利亚的问题。她能够被称为上帝之母(Theotokos)吗?她是仅仅生下了耶稣,还是生下了上帝?

在基督论上,正统教义认为基督既有神性,又有人性,并且两性存在于一体。就神性而言,与天父同体;就人性言,与我们凡人一样有肉体、有灵魂。在神性上由父所生的子,在人性上就是由玛利亚所生的耶稣。而因为两性一体,所以玛利亚就是上帝之母。然而,聂斯脱利却认为,基督是“两体两性”,虽然耶稣兼具神性和人性,但是这两者之间是分离的。因此,玛利亚不能被称为“上帝之母”。看似无聊的争辩背后涉及基督教信仰的核心。如果两个本质(两性)存在于两个体当中,就会导致否定“道成肉身”的理念。

虽然聂斯脱利本人是虔诚的基督徒,但他的解释招致了许多反对者,其中最重要的便是亚历山大里亚的西里尔。在罗马教宗的支持下,西里尔亲自来到君士坦丁堡质问聂斯脱利。当时的拜占庭皇帝西奥多西乌斯其实更倾向于聂斯脱利的看法,于是在431年召开了以弗所大公会议,希望以此来帮助聂斯脱利。然而,在大量支持聂斯脱利的主教们还在赶路时,西里尔主持的大会谴责了聂斯脱利,并将之定为异端。

聂斯脱利最终被免去了牧首之职,被迫返回安提阿的修道院继续隐修,之后又被流放到埃及。在埃及期间,他的隐居之所曾被强盗劫掠,而他也受了重伤,不知所踪。后来也有传说,说他被人搭救,回到了出生地叙利亚,并最终在伟大的佩特拉城去世。

叙利亚佩特拉古城

虽然聂斯脱利的教义遭到了谴责,但是这一脉信仰传承了下来,这就是后来的东方亚述教会。虽然这一支派并非严守聂斯脱利的教义,但仍将其奉为圣人。在历经了波斯帝国和阿拉伯人统治之后,这一教会顽强地存活了下来,并逐渐传播到印度。他们当中多有能工巧匠,更兼颇善商贾,遂能于往返贸易之间,传承信仰。更重要的是,这一支在罗马帝国和欧洲等基督教腹地没有多大影响的教派,在整个亚洲地区多有传播,尤其与中国有着极深的渊源。

景教在唐朝

根据《景教碑》的记载,景教僧阿罗本进长安的时候,宰相房玄龄亲自前往西郊迎接,唐太宗李世民钦赐义宁坊土地,造大秦寺一所。到了高宗年间,这位阿罗本被尊称为“镇国大法王”,使景教“法流十道,寺满百城”。其之所以称为“景教”,乃取《新约》之中光照之义,以景为光大之义。在碑文中,就明确提到“真常之道,妙而难名,功用昭彰,强称景教”。日本学者佐伯好郎提出,除了当时的教徒将弥施诃(弥赛亚)视为世界之光,“景”字的第一重意义就是光明之外,这种命名也是为了与长安的佛教密宗(大日教)及道教的《黄帝内外景经》刻意混淆,以使其更易被国人接受。有趣的是,书写碑文的“朝议郎前行台州司参军吕秀岩”据说就是大名鼎鼎的八仙之一吕洞宾!

前几年,知乎上有神人以基督教译法译佛经,以佛教译法译《圣经》。这一风格在唐代景教文献翻译中也颇为可观。景教兴盛之时,已经着手翻译《圣经》,这些翻译也体现了非常浓厚的佛教、道教的痕迹。在景教碑文中,将上帝翻译为“天元真主”,有时直接音译为“阿罗诃”。基督则常常译为“景尊”、“世尊”。据景教文献《尊经》记载,“大秦本教经都五百三十部,并是贝叶梵音”,共译得三十五部。其中,《浑元经》便是《创世纪》,《牟世法王经》是《出埃及记》,《传化经》是《使徒行传/宗徒大事录》,《宝路法王经》是保罗书信的合编,《启真经》则是《默示录》。在叙利亚地区,有一种较为流行的福音书合参本,称为《四福音合参》(Diatessaron)。唐代景教文献中所载《阿思瞿利容经》很可能就是这个版本的中文译本。可惜的是,由于时间久远和战乱之故,许多经卷已不复存在,难以一睹最早中文《圣经》翻译的全貌。

唐代高昌地区壁画中的聂斯脱利派神父在庆祝圣枝主日。

从现存的一些经卷中,我们可以感受一下当时译经的风格。比如,《序听迷诗所经》中关于耶稣降生的记载,便很有佛经的味道(括号内为现代译名)。

“天尊(天主)当使凉风(圣灵)向一童女,名为末艳(玛利亚)。凉风即入末艳腹内,依天尊教,当即末艳怀身。为以天尊使凉风伺童女边,无男夫怀任[妊],令一切众生见无男夫怀任。使世间人等见即道,天尊有威力,即遣众生信心清净回向善缘。末艳怀后产一男,名为移鼠(耶稣)。”

同900年后进入中国的天主教传教士一样,景教的教士也对中国文化深有研究,并同其他宗教有所冲突。如《景教碑》中所载,“圣历年,释子用壮,腾口于东周;先天末,下士大笑,讪谤于西镐”,说明他们的教义遭到了佛教的嘲笑和诽谤。然而,在这短短的一句话中,“用壮”、“腾口”两词源于《周易》,而“下士见笑”则见于《老子》,可见其中国文化之造诣。

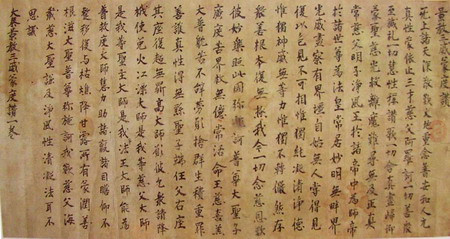

除此之外,景教的《三威蒙度赞》(对三位一体的赞美诗)更是有佛教梵呗之风。比如开篇一段写道,“无上诸天深敬叹,大地重念普安和。人元真性蒙依止,三才(指三位一体)慈父阿罗诃。一切善众志诚礼,一切慧性称赞歌。一切含真尽归仰,蒙圣慈光救离魔。”这些赞辞很可能就是教会礼拜仪式中所用的经文。从这个角度来说,这大概可以称为最早的“礼仪中国化”的祈祷文。

《大秦景教三威蒙度赞》

景教遗脉

唐武宗禁佛时期,各大宗教无一幸免,小小的景教也难逃覆灭之网。然而,景教并未在中国绝迹,反而或隐或显地传承了千年。尤其是到了元代,所谓信仰基督宗教的“也里可温”,其中很多人是景教徒的后裔。马可波罗游中国时,就说在蒙古、甘肃、山西、云南等地都有景教教堂和教徒聚居,尤其是杭州、常熟、镇江等地更为繁盛。不过,那个时候的教徒主要都是来自西域的色目人,汉人奉教者不多。

赤峰发现的元代景教徒墓碑

当时法国来华的传教士卢布鲁克在游记中说,这些人虽然能用叙利亚文祈祷,却并不解其意。这些人多以放贷为生,与鞑靼人居住在一起,甚至染上了一夫多妻的毛病。由此可见,那时候景教信仰更多成为一种特定族群的习俗,并没有多少宗教上的虔诚。元亡明兴之后,朱元璋更是严厉禁止各种邪魔外教,从而使景教传承淹没不可闻。直到天启年间,景教碑重现天日,才使人们想起景教在中国的存在。

关于景教碑的保存,还有一段逸闻。1891年的时候,欧洲学者就注意到这块碑被孤零零地扔在西安郊外。他们通过驻北京的公使馆向总理衙门请求设法保护。总理衙门遂拨一百两白银,令当地人建立碑亭。而这一百两银子,到了陕西之时,竟在层层盘剥之后只剩下五两,最后只买了几片蓬瓦略加遮盖!丹麦人赫尔墨(Frites V. Halm)发现此碑被委弃在西安城郊,打算花三千两白银将之运到欧洲。正当他计划将此碑秘密运出陕西之时,北京得知消息,急令陕西巡抚介入以加保护。几经交涉,最终允许赫尔墨按照原碑倒模制作一碑带回欧洲。此后,原碑在光绪三十三年(1907年)8月27日正式移入碑林,保存至今。

如今的中国大概不再有景教徒了,这碑却在玻璃罩中凝视着千年流变的世界。