赵普光:五四,想起《新青年》上的易卜生|文度书话

2020-05-04 21:57:47凤凰网国学

文/赵普光

晚上,来到书架前,抽出很久没有触碰了的《易卜生文集》和《新青年》杂志。因为我想起了一件往事。

多年前,曾在南京大学鼓楼校区大礼堂看过一场学生剧社演出的《国民公敌》。很多细节早已忘却,但当时满头大汗看戏的印象应该是不会错的,尽管不记得是因为礼堂内温度高,还是因为演员和观众激动情绪的感染。后来偶尔看演剧,也再没有那种热气蒸腾的感觉了。

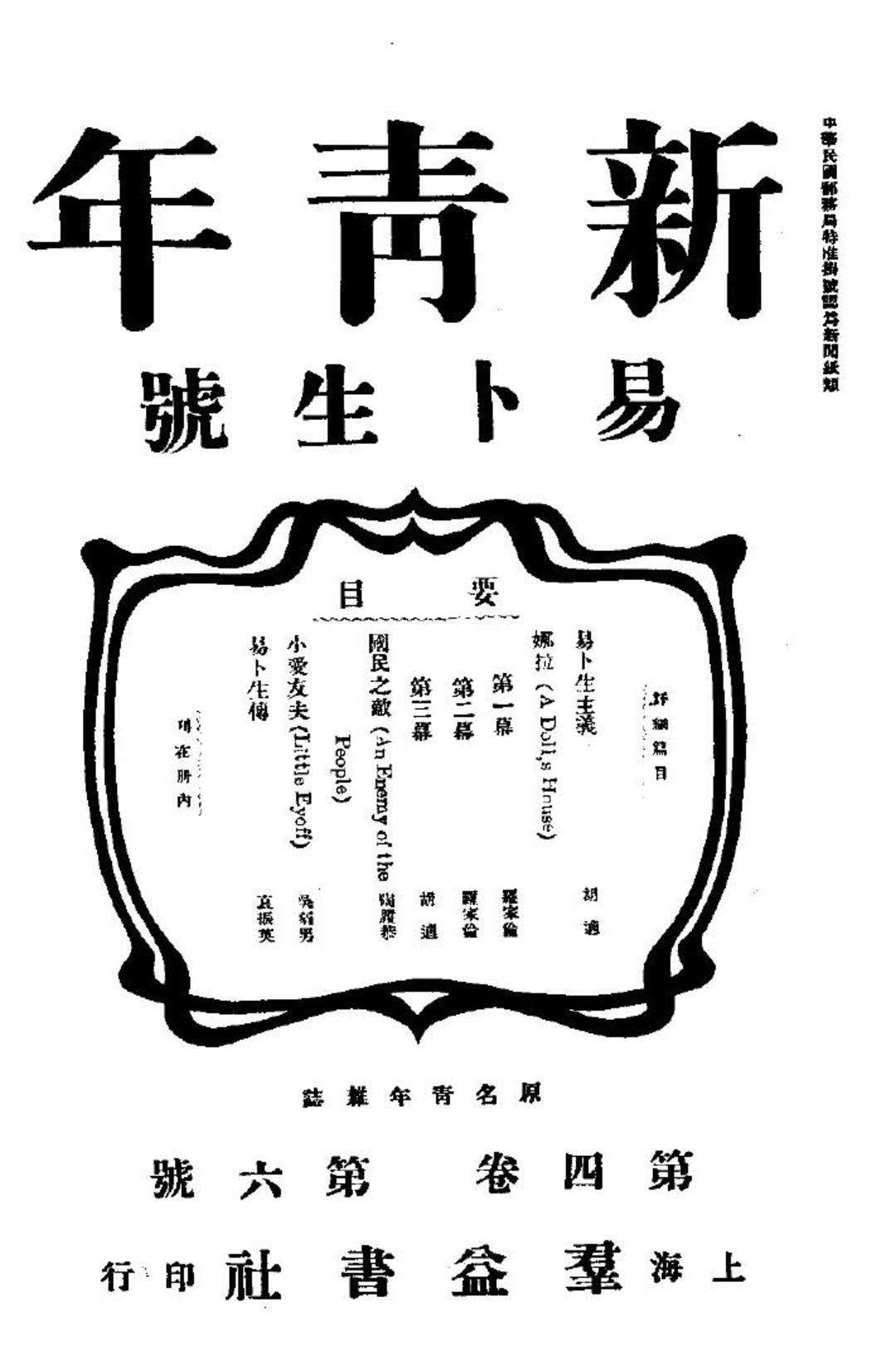

易卜生知名度在中国极高,译作版本多,译者亦众,但我想易卜生之深入人心,有两个人的贡献不可忽视,一是胡适,一是鲁迅。在中国,易卜生最初大火了一把的,当然还是在1918年《新青年》第四卷第六号的“易卜生号”上。此期专号,胡适贡献最大,他的长文《易卜生主义》打的就是头阵。随后即有《终身大事》等一批模仿剧出现。而鲁迅的《娜拉走后怎样》演讲,以娜拉破题,以易卜生入手,其广而告之的作用也不容小觑。

胡适的模仿戏剧《终身大事》,鲁迅在女师大的演讲,虽然表面看他们似乎感兴趣的都是《玩偶之家》,实际并非完全如此。无论胡适还是鲁迅,他们对易卜生的着眼点都不仅在家庭,不仅在妇女解放。家庭之外,更有一个世间。在这个意义上,《国民公敌》(《新青年》杂志上译为《国民之敌》,后潘家洵等多译为《人民公敌》)更符合他们的一贯思路。

善著长文的胡适在那期专号开篇洋洋洒洒万言谈易卜生主义,他强调的是易卜生的写实。他说,易卜生的人生观,只是一个写实主义。循此,他作了很多发挥,“人生的大病根在于不肯睁开眼睛来看世间的真实现状。”易卜生主义“表面上看去,像是破坏的,其实完全是建设的。”“若要病好,须先认有病”,然后才能治病。胡适还专辟一节谈易卜生写个人与社会的关系,其中他举了两类人,一类人“起初未必满意,久而久之,也遂惯了,也渐渐的把黑暗世界当作安乐窝了。”一类人是“那些不懂事又不安本分的理想家,处处和社会的风俗习惯反对,是该受重罚的。执行这种重罚的机关,便是‘舆论’,便是大多说的‘公论’。”他这些议论,所本的例子主要就是《国民公敌》。

鲁迅接触到易卜生应该早于胡适。易卜生在东方最先热起来的,是二十世纪初的日本。那时候鲁迅还在东瀛求学。鲁迅的《摩罗诗力说》《文化偏至论》就已可见出易卜生的痕迹。鲁迅对易卜生感受最强烈的,一定是其个性主义的张扬。相比《娜拉》,鲁迅的关注重点和趣味大概也更倾向于《国民公敌》,虽然他并没有对后者谈论多少。

胡适和鲁迅都是从宏观来谈,而易剧《国民公敌》中很多的细节确乎真切,人物鲜活、面孔生动,颇多可道之处。比如《国民公敌》第四幕,斯多克芒医生的演讲被打断,市民们群情激愤,整个会场高呼“对!对!对!他是人民公敌!他恨国家!他恨全体人民!”。主持人阿斯拉克森宣布“汤莫斯·斯多克芒大夫为人民公敌”。人群一片喧嚣中,“市民丁”与报馆职员“毕凌”这样谈论斯多芒克:

市民丁:不,我看他是怀恨报仇。他想为一桩事出气。

毕凌:前天他提过加薪水的事,可是没加到手。

看似闲笔的对话,显示出巨匠的妙手。不知鲁迅读到此,当会有何感想。我看到这里,目光一下子打住了,停顿很长时间。这两个角色的声调、语气、神态,那画面引人忍不住脑补不已。这哪里只是1882年的挪威?不能不惊叹,真的是“东海西海,心理攸同”。古语有云:“欲加之罪,其无辞乎?”而这最好的辞,岂不就是动机上的猜测、道德上的污名么。杀人诛心,竟真是一些人屡试不爽的武器。

戏剧第五幕末尾,“世界上最有力量的人正是最孤立的人”,斯多克芒这话掷地有声。可我又隐隐觉得,这部戏如果只保留前四幕,是不是会有不同?如果在群众同仇敌忾的“人民公敌!人民公敌”的讨伐声中,全剧落幕如何?因为,愈发残酷的一切在这样的喧嚣中,才真正刚刚开启。可是易卜生还是要把现实的悲剧,染上理想的亮色。又如娜拉关门时那“砰”的一声,也曾让多少人尤其是多少女性心潮澎湃。然而,独啜失败和孤寂的苦酒,总是抗争者的必然宿命,悲剧感毕竟顽强地从剧作乐观结尾的背后氤氲漶漫开来,这决非作家所能真正左右。

《易卜生戏剧四种》

作 者:(挪威)易卜生 著 潘家洵 译

出 版 社:人民文学出版社

出版日期:2019年07月01日

“人生最苦痛的是梦醒了无路可以走。做梦的人是幸福的;倘没有看出可走的路,最要紧的是不要去惊醒他。”鲁迅清醒而绝望地看到了那片悲哀的氤氲,而斯多克芒却仍要发出激愤的诅咒,去打扰那沉浸于睡梦中的幸福。斯多克芒医生付出了自己的代价。然而,为此付出代价的,又何止斯多克芒一家?鲁迅曾说:“我想这鞭子总要来,好坏是别一问题,然而总要打到的。但是从那里来,怎么地来,我也是不能确切地知道。”而易卜生在1883年给朋友的信中则预言:“十年之后,社会的多数人大概也回到了斯多克芒医生开公民大会时的见地了。”如此看来,易卜生还是乐观的,他毕竟不是鲁迅。

当然,对后人的任何解读,易卜生不需负责,也许他都可以一笑:“我写那篇却并不是这意思,我不过是做诗。”