访濂溪书院:远离周敦颐的日子 小城的生活还好吗?

独家抢先看

在前往道州寻访濂溪书院遗址途中,突然想起朱熹晚年和他的学生蔡元定为理学蒙冤的往事。

南宋庆元年间,朝野之间谄谀之风行盛,朋党祸乱四起,以朱熹为代表的理学群体惨遭失败,朱熹的学说被视为伪学,政敌要求将朱熹和蔡元定逮捕来京,斩首示众,宁宗皇帝采纳御史沈继祖的意见,革去朱熹的职位和俸禄,拘捕蔡元定,杖枷三千里,发配道州监管。朱熹得知蔡元定将要流放,万分绝望,于是,邀集门生,为蔡元定饯行。一帮人一再在净安寺内和寺外的桥上酗酒狂饮,朱熹一边喝酒一边哽咽着对蔡元定说:“你去道州,也算是一个好的归宿,我一生中数度订正、注解、研究周敦颐的《通书》,却无缘到他的故乡去看看。你到道州之后,一定记得到濂溪书院一趟,看看那里的祠堂是否安好,神龛上的尘埃是否有人拂拭,并代为师添香祭拜。”这天晚上,朱熹竟然喝得昏睡过去,醒来之后,蔡元定已被狱吏带走。朱熹想起自己年事已高,大概今后再也不能相见了,又不知所托之事学生是否记住,遂修书一封,托人快马送到蔡元定的手中,再次叮嘱说:“至舂陵(即道州),烦为问学中濂溪祠堂无恙否?”对于蔡元定来说,可以想象的是,在凄风苦雨的流放途中,朱熹的信和周敦颐的道州给了他莫大的安慰。然而,天意弄人,蔡元定作别老师之后,由于地僻路险,加之身体和精神都极度衰惫,并未完成老师的嘱托,最后客死在离濂溪书院不远的道州途中,中国文化史上最伤怀的一对师生从此天各一方。蔡元定死后,朱熹极度伤感,不久也就离开了人世。

这个由濂溪书院而引出的悲伤的故事,使我的寻访变得沉重起来,灵魂被钉死在人格的十字架上,生命骤然多了一层敬畏,一层神秘感,过去时代,知识分子的贤明仁厚和为文化殉道的精神将浮躁的自我映照得苍白难堪,也将社会整体文化人格推到自省的位置。我出现在道州街头的时候,以朱熹而集大成的理学时代已经过去八百年,蔡元定未见曾过的道州,正在我的面前徐徐拉开,逝去王朝的文化背影,就像斜阳下山,渐行渐远。古城的日子仍在残砖瓦隙中埋伏,回旋的暮鸦和苍凉的船歌仍旧陪伴着不倦的潇水。洗衣的妇人掬起一捧水,努力想看清哪一滴来自周子故里的濂溪,分清自我生命中哪一部分来自周敦颐。古城的街巷并不清冷,只是破旧的建筑与鲜活的人流形成反差,此起彼伏的叫卖声,将经济拉得很近,将文化推得很远,曾经书声朗朗、道泽流芳的岁月不知掩藏在哪一声吆喝之后。推开一扇残破的木门,打探濂溪书院的去处,回敬过来的是一脸茫然。岁月的喧嚷与躁动已将曾经享有文化王权的子民雕琢成了另一种形态,文化的血泽一点一点剥落,其间的感伤是万水千山的。

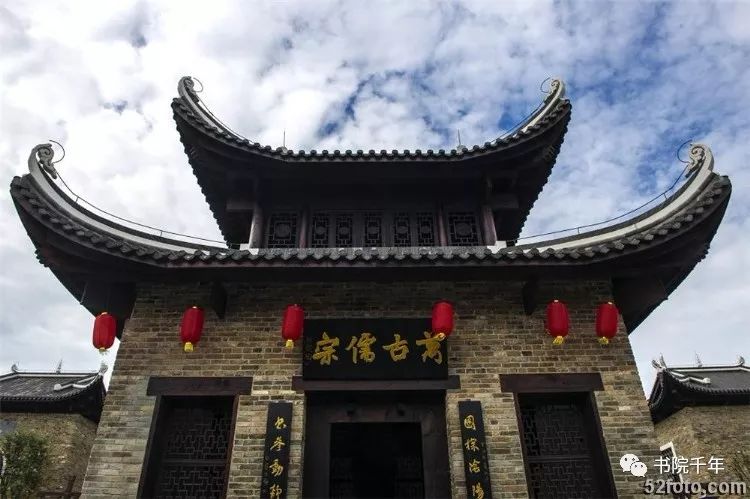

找到濂溪书院遗址是到道州的第三天。陪同探访的有作家叶梦、奉荣梅、彭国梁。这天,我们像往常一样在古城的大街小巷搜寻,不知怎地就到了一个机关院内。时值午休,工作人员都已回家。一个三十开外的年轻人猫卧在竹椅上,晒瞌睡,四围寂静,尽管这里的房舍无一例外都是新式的钢混建筑,但从残存的气韵来看,这里曾经拥有一座驮负文化鞍剑、安放文化人的灵魂的巨大院落,凭着田野考察经验,我一眼就认出了这是濂溪书院。

为了弄清这座庭院的结构,我们叫醒了那位年轻人,获得了在院内转悠的特权。在随后的考察中,这座古代书院的繁芜,完全出乎我的想象,冥冥之中所散发的雄浑与苍茫,将其庄严与厚重烘托得荡气回肠。那些承载着历史文化的陈砖旧瓦、柱础石雕如同一首怆然饮泣的破碎史诗,诉说着这座庭院至尊的大气与霸气。博大而不死的神韵来自众多完整的和不完整的碑刻。曾经生活在这座庭院的先贤,企图以刻石立碑的方式让文化万代不朽,这种精神的罗曼蒂克却全然经不起现实的摧折。历史法轮转动到某些时刻,文化总是以孤魂野鬼的方式在残砖碎瓦中飘摇。在这个现已变成机关大院的地方,有一处七级石梯,完全是由上好的青石碑刻铺成的。因为经年的踩踏,有些已经磨平了,碑文一笔不存;有些已断成两截;有些则侥幸逃过了,仍然清晰可诵。任何一个略知中国文化的人只要蹲下去,便知道它们的文史价值和文物价值。那些每天踏着石梯上下班的人,要想视如无物,完全不可能,因为文化的气韵时刻会像火石电光一样从石质中喷射出来。

濂溪书院的废弃,使数百年的风雅与富有泡沫一样破灭了,曾经令人垂涎欲滴的高贵已经散失,大树倾圮,众鸟纷飞,灵物随流水而逝,漫长岁月中的沧桑感和漂泊感无法用语言来表达。生命永远不可重来,像人一样,一座庭院只有一颗心脏,当文化物质真的杳不可寻的时候,心脏也就永远停止了跳动。其实,文化物质的存留与消亡,很多时候取决于人的一个闪念。让它活着很容易,太阳在天空照着,小苗儿在庭院里绿着;让它活着也很难,阴霾在上空横亘着,草木在庭院里枯败着。周濂溪说:“立天之道,曰阴与阳。”阴阳相生,万物都按自己的规律运转,文明的盛衰也一样。

我曾隐隐地想,濂溪书院是否从来就不曾完整过,它的破碎是与生俱来的,我又曾想,濂溪书院曾经的确完整,完整得就像一个釉面考究、厚薄匀称、弧度飘逸的青花瓷碗,只是后来被人“咣当”一声打碎了,碎得无法修补,碎得碗里的东西一点不剩,以致后人看到那些碎片,神色木然,一点残梦都想不起来。然而,濂溪书院是不应当这么快就从人们的记忆中淡出的,它永恒的魅力,纵使千年以后仍旧品咂不尽,就像夕阳回家,凄楚、衰老,但仍然让人联想遥远的销魂的天堂,梦回到一个时代的坐标中去。濂溪书院所代表的时代,是理学升起、学术昌明、文化繁盛的时代,同时也是知识分子作为一个群体登场的最活跃、最能体现个体价值的时代。在那个时代,被濂溪书院奉为圣明的周敦颐被尊为理学的开山始祖。胡宏称他的学术“一回万古之光明,如日丽天;将为百世之利泽,如水行地。其功盖在孔孟之间。”朱熹为他的学说《太极图·易说》《易通》作注,称之为“先觉”。理学大师张称之为“道学宗主”。各地为之建祠立庙,神位从祀孔孟庙庭,与三山五岳并传不朽。濂溪书院也因地处“始祖”的故乡道州,素以传播正统道学为己任,被天下士人尊为“正脉”。南宋以降,文人墨客、官家士子负笈而行,奔走道州者,不绝于途。以一人之德,以一院之功而使天下之人趋之若骛,道州之幸也!

然而,今天一切都已渺远了,那样的时代,那样的院落,还有那样的人,如同沧桑的往昔,一去不再。在历史纵横捭阖的路上,我有幸见到了这座庭院残存的星星余烬,从中发现可以称为“文物”的一点点物质的骨头,但我却无力带走它们,因此,它们仍将要残居在霉苔荒草、野莽断垣之间,在众人“昂首阔步”的践踏或熟视无睹的遗忘之中,坚挺到香消玉殒、精魂俱散的那一天,我除了提前向它们、向濂溪先生的道州和他的灵魂飞逝的方向致哀,并代朱熹、蔡元定先生鞠躬之外,不知道还能做些什么。

从濂溪书院遗址出来,太阳正在头顶照耀,一条始修于元代的石花苍然的古道,安卧在阳光之中,翻晒它的往昔,因无数学人踩踏而坚实的路基与本城最繁华的市政公路联接在一体,像要将历史亘古的寂凉引向新的寂凉。叫卖道州特产红瓜子和泡菜萝卜的商贩在新与旧之间往来穿梭,小城的日子被搅动得流转自如。我在心里问:远离濂溪书院,远离周敦颐的日子,小城的生活真的还好吗?我很惶恐!

背景材料

濂溪书院的前身,为祭祀周敦颐的专祠,后逐渐发展为集祭祀、藏书、教学三位一体的学府。濂溪书院名闻天下是在南宋景定三年(262),郡侯杨允恭请得皇帝御书“道州濂溪书院”匾,此后,著名学者李挺祖被任命为“掌御书臣”,对院舍进行了大规模扩修,凡祠宇、斋舍、讲堂均修茸一新。杨允恭亲作《濂溪书院御书阁记》,宣扬兴学宗旨,“国家之建书院,宸笔之表道州,岂徒为观美乎?!岂使之传习文词为决科利禄计乎?!盖欲成就人材,将以传斯道而济斯民也。”时设山长、斋长,主持教学、祭祀和掌管书院事务。

入元以后,朝廷明令对濂溪书院严加保护,复塑濂溪先生神像,至正二年(342)山长欧诚能,五年(346)山长戴世荣再次大修,建有应门、濂溪祠、杨公祠、两庑、诚源堂、光风霁月堂、清远楼、爱莲亭、瞻德亭,规模宏大,为湘南之最,又援例聘请周氏子孙之贤能者,世为山长。著名学者欧阳玄作《道州路重修濂溪书院记》,告诫师生“教者师道自树”,“学者善人自期”,作一个“真儒”。明代弘治、正德、嘉靖、万历、清代顺治均有修葺。康熙二十五年(686),皇帝垂亲,赐“学达性天”匾,学风昌盛一时。乾隆以降,屡修不止,直至光绪二十八年(902)改为校士馆才停顿,数朝名院从此废学。时至今日,沧桑之变,已有百年。

原载朱汉民、李弘祺主编《中国书院》第四辑,湖南教育出版社, 2002年5月第1版

原标题:江山有待,心有沧桑——道州濂溪书院遗址考察散记

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”