齐白石《松鹰图》:故国平居有所思

独家抢先看

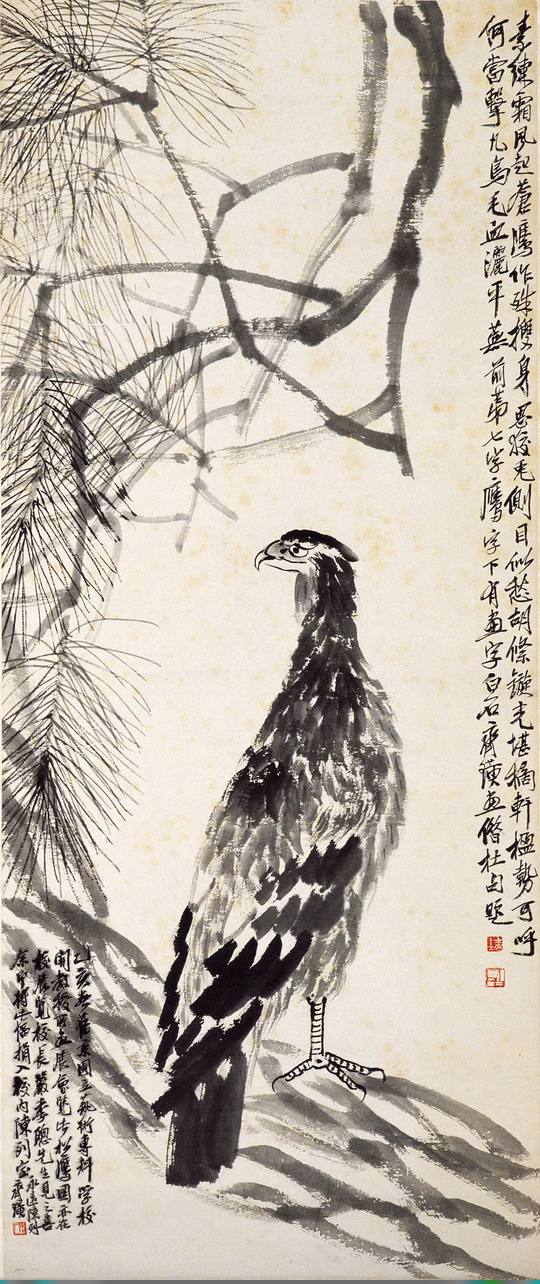

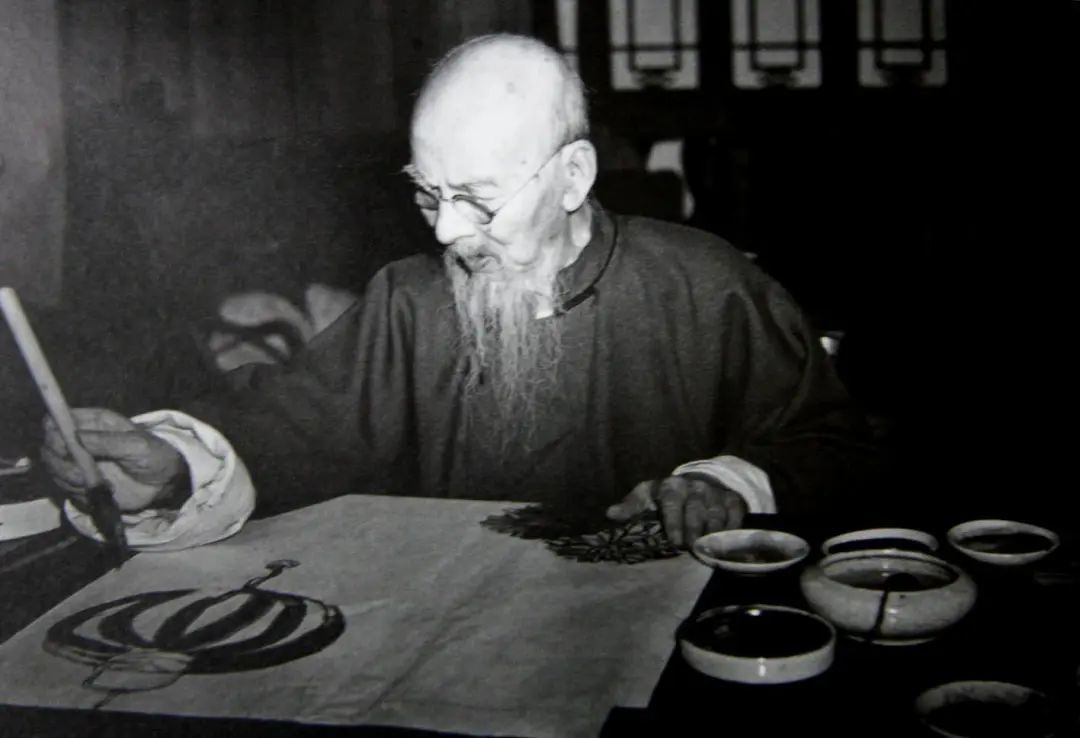

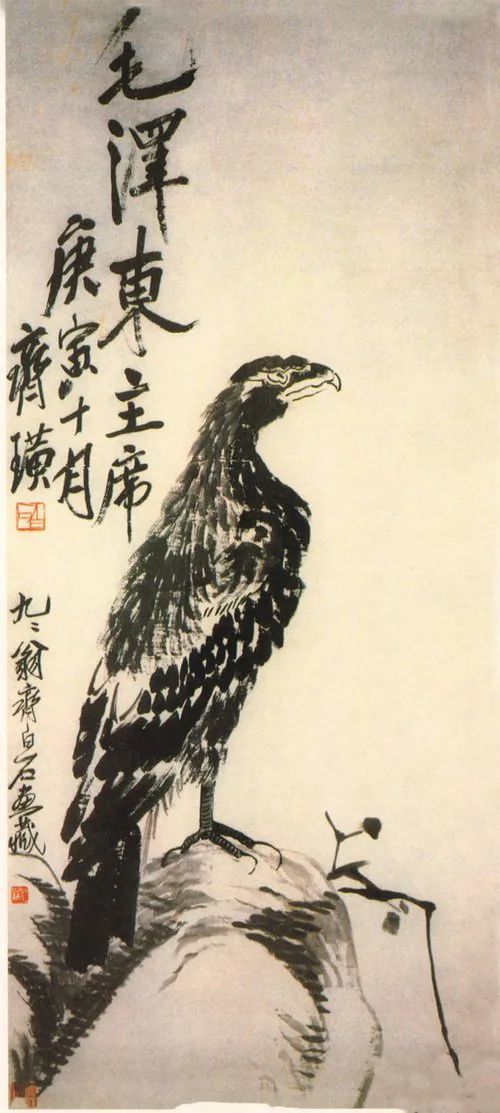

1935年春,国立北平艺术专科学校举办教师作品展览会。身为艺专兼职教员,行事历来低调谨慎的齐白石,却一反常态,以一纵150厘米、横63厘米之大幅《松鹰图》(图1)参展。画面中一雄鹰屹立松柏之上,身形挺拔,侧目凝视,眼神傲。画之右侧书题画诗一首:“素练风霜起,苍鹰(画)作殊(此处“画”字阙如)。㧐身思狡兔,侧目似愁胡。绦镟光堪摘,轩楹势可呼。何当击凡鸟,毛血洒平芜。”引自诗圣杜甫早年所作之《画鹰》句。画面左下角补记云:“乙亥春,旧京国立北平艺术专科学校开教授所画展会览(此处字序颠倒),此松鹰图亦在校展览,校长严季聪先生见之喜,余即将此幅捐入校内陈列室,永远陈列。”

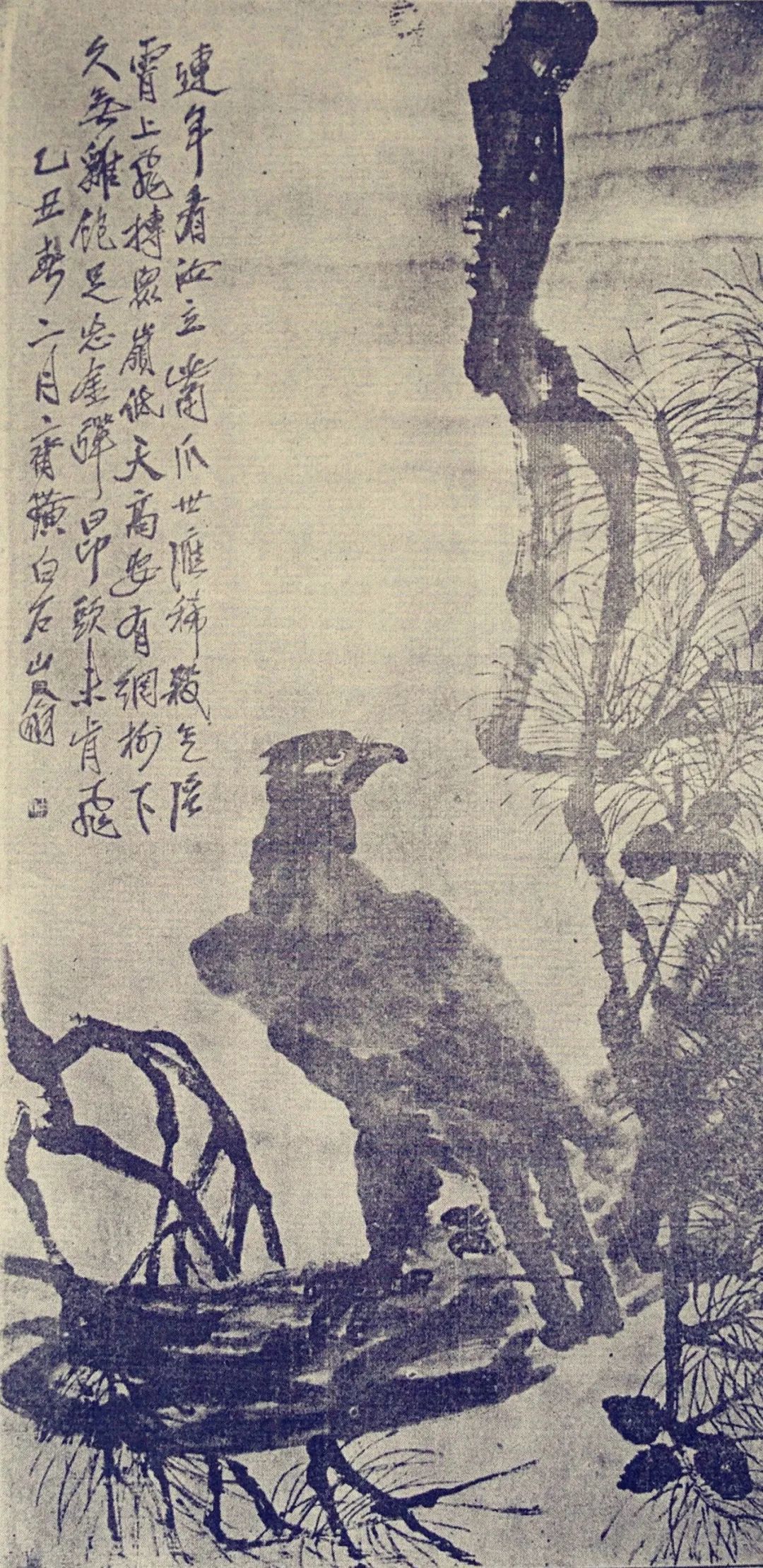

细究此作,似有几处难解之疑点。齐白石擅绘花鸟草虫,而松鹰题材就其整体看却并非最为精到者,齐白石在参与“教授作品展”这种颇具同仁同台比拼性质之展览时,为何会出己之中驷敌他人之上驷?尽管此作也可算其所绘一系列松鹰图中之精品(图2、3、4)。其次,齐白石亦擅诗,如于1889年至1902年所撰录之《寄园诗草》,1916—1917年所集印之《借山吟馆诗草》等。齐白石于1925年亦曾绘《松鹰图》(图5)一幅,题画诗即为自创。却为何在1935年这幅陈列于众多同仁作品间之《松鹰图》中,特录杜甫此诗而非己作以彰显诗画双绝之意?齐白石为何会在题记中特意强调“校长严季聪先生见之喜”?与国立北平艺专关系历来颇为微妙,且得意之作往往敝帚自珍不会轻易赠予他者的齐白石,为何仅因校长欢喜之,即如此大方捐出并着重声明此作将“永远陈列”?以这幅《松鹰图》之所绘时间、所选题材、所录诗文、所题补记以及陈列时机综合审视,此作应具耐人寻味之动机与奥义。

总而言之,此画何为?

图1 《松鹰图》 齐白石 纸本墨笔 150cm×63cm 1935年 中央美术学院藏

拣尽寒枝不肯栖

目前也有研究者关注到这幅画作之独到处,但仅仅结合松鹰意象与北平时局合而论之。比如有学者分析到:“白石老人的缘情寄物,松柏的风格、鹰的器宇轩昂,映射出人格的坚忍不拔、气壮山河、巍巍于天地的精神。而另一方面体现了民族危亡江河残破,素有湖湘人刚正性格的齐白石自然希望年轻一辈能勇于抗争,肩负国家之兴亡责任”。

此文立论并不切实,且有穿凿附会之嫌。首先,遍览齐白石日记及齐白石诗草,有如士大夫关乎国家时局之宏观大论殊为罕见。所谓“天下兴亡,匹夫有责”的中国传统士人之家国心态,杜鹃啼血般的黍离之音,在齐白石身上笔下体现得并不明显。齐白石亦非颟顸性格,自1919年定居北京,30年间其行状谨小慎微,若仅以自觉肩负民族之危亡、有感于山河破碎之心理焦虑而作此画来加以解读,则就其整体气质看未免显得唐突生硬。即便以时局论,北平是年中日之间摩擦加剧大体滋生于6月份之后,齐白石并非关心政事、热衷社会活动之人,单以绘画题材而断定他于同年5月左右展览会之时,即已有此先见之明与高屋建瓴之喻,并无充分说服力。

再次,翻阅1936年齐白石之《丙子日记》,内容大多为其日常鬻画流水,未曾见只言片语关乎时局之文字,亦可倒推在前一年又怎会突发社论之语,抑或关切时局之绘?因此,单以此幅《松鹰图》而臆测齐白石的家国关怀,尚属值得商榷之议。

图2、3、4 《松鹰图》 齐白石 轴 纸本墨笔 136.5cm×34cm 无年款 北京画院藏

托物言志是中国古典诗词生发意涵的应有之义,传统文人寄情丹青亦属同心同理。因而诗画合璧彼此映照,往往可形成一种视觉上的互文张力,借此曲折隐晦倾诉衷肠。若识者识之,则引为知己。在中国传统文化体系中,“国有四民,士为上,农次之,最后者工商,而天下讳言贾”。这种付诸书画间的唱酬游戏,其实正是传统士人将自我身份加以强调并区别于其他三者的表征之一。虽然齐白石往往以“砚田老农”自诩,但若要推测这幅画作背后之创作动机,却不能不以此文人心路来探幽析微。

与齐白石堪称至交的樊增祥,便有此含蓄委婉之诗文表述。樊增祥家中箧笥曾珍藏赵孟所画马图一幅,“马凡十匹,圉人一,绢已黯坏,而生丝涌出,家藏余三十年,壬午岁除,以画乞彝陵富人,得钱万二千,暇日追忆,为此诗也”。

赵子昂画马

王孙画马世所稀,直幅宝若兼金贻。

绢素朽落五百载,悬墙突见生驹骊。

日中就视乃能辨,照映水草光离之。

一马拗怒就御辔,意态早与风飙驰。

圉人磔鬓露两肘,天寒裤褶围黄皮。

旁立两马亦驯异,昂首仿佛闻鸣嘶。

其余肥瘠各有态,滚尘龁草皆权奇。

世间凡骨断无此,毋乃上厩飞龙姿。

伤心玉马朝周日,虏骑横江天水碧。

学士传宣入上都,天阶立仗心魂粟。

瑶池八骏那可逢,披图宛见沙漠风。

北边健儿善游牧,形貌真与图画同。

王孙画马能画骨,始觉韩干非良工。

古来尤物无常主,发厨一日烟云空。

明珠弃暗吁可惜,毋宁读画甘饥穷。

高宅目想若有见,渥洼灵气空中来。

此作于1882年从樊增祥家中售出,这首诗于民初写就,时隔几近三十载。家藏旧作易去经年,樊增祥又凭借纯粹之脑海记忆,在文字层面重新复现了画作的细致相貌。为何突然回忆起赵孟之画作,并且赋上如此一首长诗?必定是早已散佚之作品所残留在印象中的一些痕迹,有着诗人内心所极力渴求的某种存在。

而这种存在之轨迹,即是樊增祥想要通过追忆,期望得到的一种自我确证感。“王孙画马能画骨,始觉韩干非良工。古来尤物无常主,发厨一日烟云空。”赵孟所画之马,如同其自我生平之投影与写照。樊增祥由清入民,适逢国变,其内心对前朝充满眷恋,黍离之痛应久久难以释怀,并且感念于自己生平的跌宕起伏,“明珠弃暗吁可惜,毋宁读画甘饥穷。”彼时赵孟壮志难酬之心曲,与此间樊增祥的共鸣之处,也就不言而喻。

赵孟画作中马的形象,正是连接二者心与物游的表征符号。樊增祥其实是以追忆旧作这条实线,虚掩着将自我心迹投射于赵孟画作之中的暗喻。两条逻辑线索彼此交接暗合,“高宅目想若有见,渥洼灵气空中来。”在今日之我与昨日之我间的回环往复中,重新发现自己,进而达成了一次完满的自我释放,获得了精神上的足够愉悦。齐白石画鹰用典,其心理动机在某种程度上恰与樊增祥有相通之处。

齐白石

以题材论,“马”或“鹰”之形象,往往属文人造境自喻惯用之典型。齐白石在其画作上所录杜甫之五言律诗《画鹰》,叶嘉莹先生曾有精微之评:

“素练”是指画卷的白色丝绢,画家一下笔,那画卷上就起了一片风霜之气。为什么白色的素绢上有了风霜?因为这个画家画的鹰真是与众不同。他画成什么样子呢?是“㧐身思狡兔”。这个“㧐”字念“耸”,相当于“高耸”的那个“耸”字。你看猫要捉老鼠的时候就把肩端起来,老鹰要去扑一只兔子的时候把两个翅膀也端起来,那是一种马上要有所动作的姿态。然后它“侧目”,还“似愁胡”。这杜甫真的是妙,他说你要从旁边看这只鹰的眼睛,它是凹进去的,眼眶上边的骨头很高,很像胡人的眼睛。因为外国人的眼骨一般比较高,眼睛凹进去,就有点像皱眉的样子,所以说“似愁胡”。

然后他说“绦镟光堪摘”。“绦”就是丝绦,这只鹰是人家所养的鹰,所以是用一根丝绦把脚绑起来的。这丝绦绑在什么地方呢?“镟”是一根铜柱子,这个老鹰就被一根丝绦绑在一根铜柱子上。而那闪亮的铜柱是“光堪摘”。这画家画得真是好,那丝绦的颜色,那铜柱反射的光影,都被他画得像真的一样,使你觉得都可以过去把这只鹰解下来。这是极言画家画得逼真。“轩楹势可呼”是说如果把这张画挂在窗前,那姿态让你觉得好像你一叫它,画上的鹰就会从那里飞下来。……结尾两句他说:“何当击凡鸟,毛血洒平芜”如果有不成材的鸟,它们都将被这老鹰打败,不但打败,而且把它们都咬碎、撕烂,是毛血洒“平芜”啊!那些凡鸟的羽毛和鲜血,都将洒在平野的草地上。

杜甫此诗实际有明喻暗喻三条线索可觅。明赞画家所绘鹰之形貌毕肖、生动逼真,暗喻雄鹰不肯趋炎附势、傲世独立之形象,并借此自况。杜甫生逢玄宗开元盛世转瞬即衰之离乱时代,其一生颠沛流离、备受砥砺,但是以士夫三尺之躯报效江山社稷之宏愿却从未动摇。有诗明志:“杜陵有布衣,老大意转拙。许身一何愚,窃比稷与契。”(《自京赴奉先县咏怀五百字》)因此这首《画鹰》可更近一层引申为谏诗,意即自比谏臣。杜甫曾于天宝十年(751)写过三篇大礼赋敬献玄宗,其中一篇即为《雕赋》。他认为鹰代表一种正直不屈、有勇武精神之人,做一名谏臣即该如此。谏臣所抨击的正是朝廷中那些欺君误国的宵小之徒,所以才有“何当击凡鸟,毛血洒平芜”之颇显杀气冷峻语。

图5 《松鹰图》 齐白石 (湖社月刊1927年刊载)

杜甫曾写就多篇题画鹰诗,除上述之《画鹰》,尚有《姜楚公画角鹰歌》《杨监又出画鹰十二扇》《王兵马使二角鹰》《见王监兵马使说近山有白黑二鹰二首》等,共计二十余首。齐白石独引此诗,实际也可分三层探赜索隐。首先借杜甫赞誉画家画技之言语来自比自诩。齐白石对自己的绘画技艺历来颇为自信,在其尚未立足京华之时就已露出端倪。

早在1903年,齐白石以夏午诒家庭画师之身份一上北京时,曾有琉璃厂主送八大山人画册请其观之,“大涤子画册及昨日所看之中幅八大山人之画佛、少伯先生石花中幅,一并留之,有八大山人伪本画册,其稿无当时海上名家气,临八大山人本无疑,亦留之,余即退去”。齐白石以八大山人伪本画册虽为临摹但系真本所出为由留下观摩,他的一个重要鉴定线索是认为此作“无当时海上名家气”。由此可知齐白石对当世极为风行的海上画风,居然颇为不屑。而浏览他随后的日记,更加印证了这种推测:“夕阳,去琉璃厂,过筠广,得观所藏孟丽堂画册,笔墨怪诞却不处理,可谓画中高品。当时海上诸名家之作与此翁之作并看,任阜长、张子祥等皆愧死,比卖笑倚门儿不若矣。”齐白石认为当时海上名家中的代表性人物如任薰、张熊等的作品气质,竟然连“卖笑倚门儿”都不如,其内心深处对海上画风的鄙夷毋庸置疑。

齐白石

当然,这其中便有他自持甚高的心理作祟。居京期间,在某次为夏午诒课画时,齐白石“画梅花于长丈二尺白绫横幅”,颇为得意地认为此作“当代画家所不能为”。尽管夏午诒也拍手称许,齐白石却认为这个平日知他甚多的雇主“未必知其所然”。类似如此的自满之语在他的《癸卯日记》中时有展现。齐白石之自傲,于此可见一斑。

即便在他三上北京终以画艺立足时,面对随之而来的赞誉诽谤,齐白石也依然是一句“然五百年后盖棺,自有公论在人间”淡然处之,画史留名之自信,言之凿凿。清遗老金息侯曾以春秋之笔记其京华立足后之孤傲行状:“齐大有所获,足温饱矣,乃闭门谢客,有求者故不应,自谓世无能识其画者,乃至其诗其文,皆无人能识,举世无一可与谈者。”(载金文之编者于文末按语云“息老以当代巨儒,不惜华墨,为之作传,虽春秋责备贤者,而齐得之,直足千古矣。”)杜甫作《画鹰》诗,其最浅一层之意涵即在于褒扬画者技艺之高超。以齐白石如此心气再反观这幅《松鹰图》之所引诗词,明显属画家笔借诗家口,再一次地自我肯定与彰显自信之心理凸显。借此亦可猜测齐白石此际之内心独白,当认为鹰图虽为己之中驷,但敌他人之上驷,也是绰绰有余。此为第一层之暗喻。

图6 吉祥图案之英雄独立(野崎诚近著《吉祥图案解题》上下卷,日本昭和十五年平凡社再版,1940年)

故国平居有所思

齐白石由清入民适逢国变,亦历经波折劫难,加之家乡匪患不断,其逃难生活往往呈现为“吞声草莽之中,夜宿于草露之上,朝餐于苍松之阴,时值炎夏,浃背汗流,绿蚁苍鹰共食,野狐穴鼠为邻,殆及一年,骨如瘦柴,所稍胜于枯柴者,尚多两目而能四顾,目睛莹莹然而能动也”之凄惨景象。以致时隔多年,在“故乡无此好天恩”的北京安居乐业之后,齐白石还不无自嘲地写诗“感谢”这段匪患生涯:“清平自负懒头陀,十六年前丑不讹。惭愧微名动天下,感恩还在绿林多。”(《题十六年前自作之画》)

无独有偶,杜甫当年逃难时也常常处于饥寒交迫之窘境,当他从秦州经同谷到成都的时候,曾忍受着冬日的冰雪寒风,到山中去挖黄独之根充饥:“长镵长镵白木柄,我生托子以为命。黄独无苗山雪盛,短衣数挽不掩胫。此时与子空归来,男呻女吟四壁静。”(《同谷七歌》)杜甫晚年之落魄境遇与齐白石早年之逃难生涯又何其相似。但是杜甫一生之可贵处,在于始终未屈服于艰辛之生活,以其高蹈情怀心系天下,千古名作《秋兴八首》是为明证。

齐白石27岁拜胡沁园为师,即以《唐诗三百首》为课本学诗,诗圣之作与诗圣之遇对于齐白石来说并不陌生,于此心有戚戚焉之处也就显而易见。“其实每一个时代的文人,大多都念念不忘在他以前的、已经成为过去的时代。如果后起的时代同时又牵涉在对更早时代的回忆中——面向遗物古迹,两者同条共贯,那么就会出现有趣的叠影。正是对来自过去的典籍和遗物进行反思,后起时代的回忆者,会在其中发现自己潜意识中未能成为的影子。这其实是一条回忆的线索,把此时此刻同彼时、更遥远的过去连接在一起。”与杜甫略有差池处,大体在于诗圣始终关心时政,忧患社稷,倾心于家国关怀,而齐白石于时政则始终保持着一种疏离感,有其自守自秉之处世畛域。

因此,齐白石绘《松鹰图》而引杜诗之第二层意涵,即在以杜甫之境遇譬喻自我之遭际,凸显孤傲高洁之心态,在今日之我与昨日之我间获得一种心理上的补偿与慰藉。

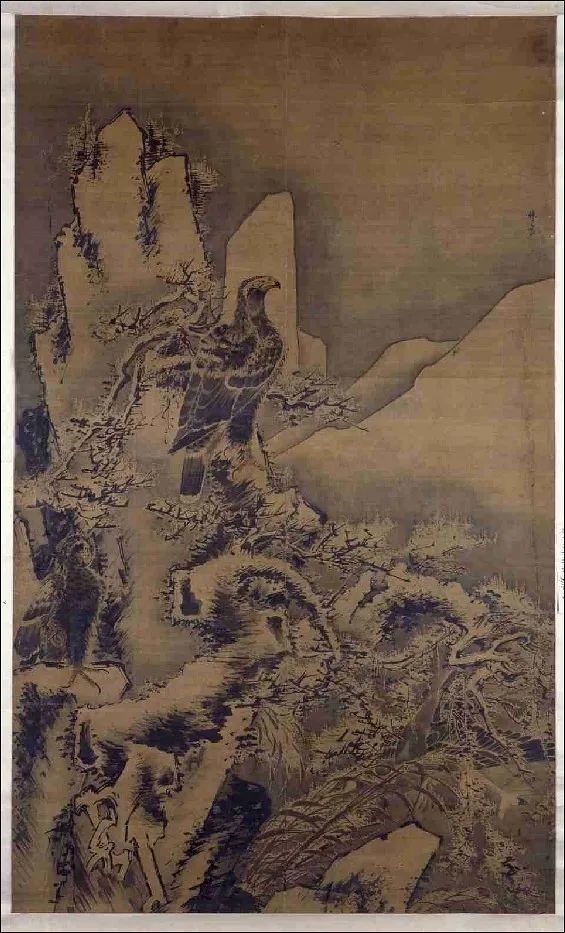

图7 《古木苍鹰图》(明)林良轴纸本墨笔 140cm×56cm 南京博物院藏

书生襟抱本无垠

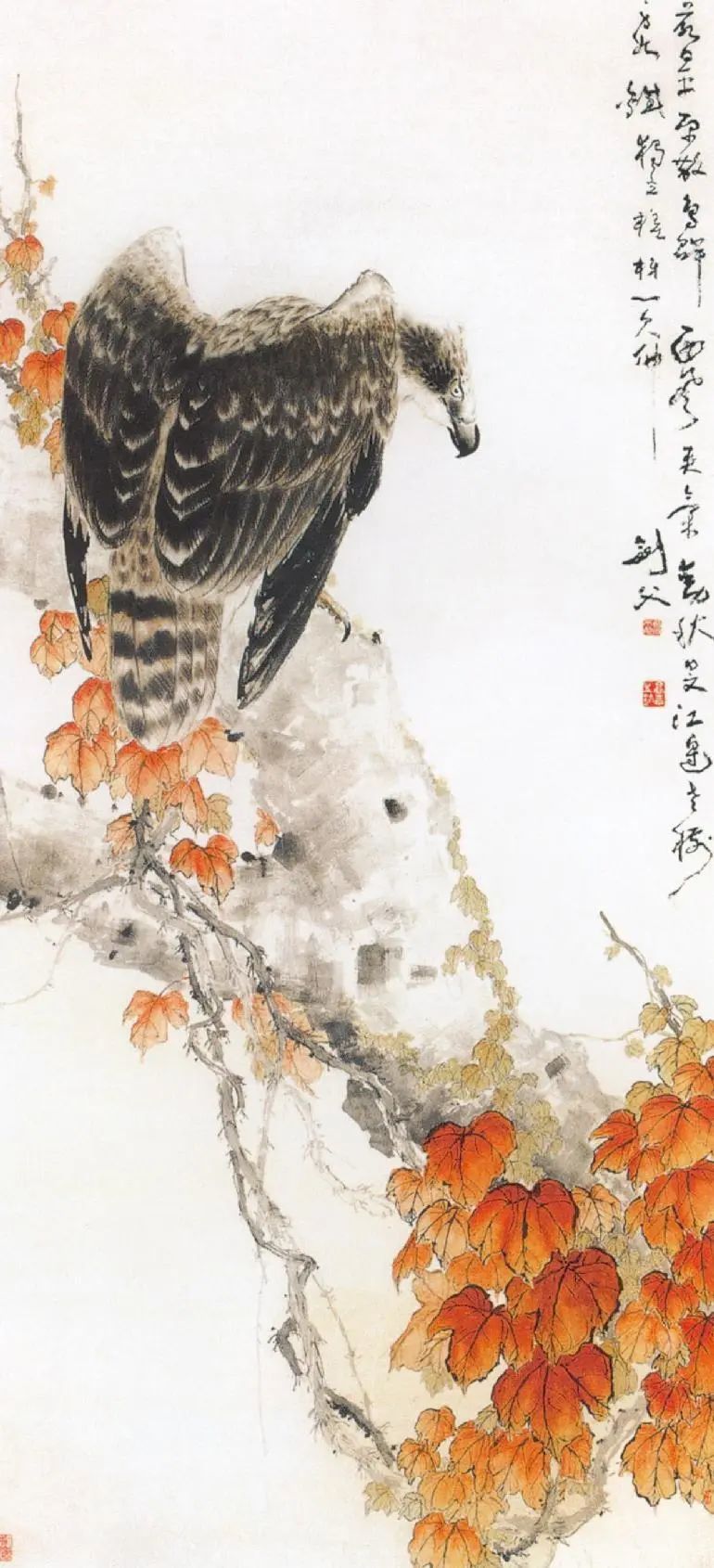

齐白石此幅《松鹰图》之第三层意涵,则不得不线接画里画外做立体观之。鹰之付诸纸绢形象,往往取其英雄独立、卓尔不群之势。(图6)尽管在不同时代往往被赋予不同之具体内涵。如蒙元时期所呈现的许多鹰隼图像,实际是以其构成狩猎文化之符号,“蕴含蒙元统治者讲求武备之深意,从而维护蒙古旧俗,标示草原游牧民族的善武性格”。而在学者宋后楣(Houmei Sung)的一系列明代宫廷鹰画研究中,指出元代时鹰尚有“走狗”之意(早在春秋战国时,鹰即有此字面意——“视民如子,见不仁者诛之,如鹰之逐鸟雀也。”《左传·襄公二十五年》),时至明代,由于鹰之发音同“英雄”之“英”,因而成功从负面形象转换为正面。(图7—10),延至民国,鹰之形象也多取褒义,画家绘鹰亦多取振奋民族精神之意,以表征其强国意志。如高剑父等人即擅于绘鹰言志(图11)。齐白石与这些颇具革命气质的新式画家相比,大体还属旧式文人心性。他曾赠毛泽东《松鹰图》(图12)一幅,亦是取“英主”之意。因此,观照此幅《松鹰图》,也需考虑齐白石同国立北平艺专之关系,以及与时任校长严智开之过往等因素。

图8 《雪景鹰雁图》(明)林良 轴绢本墨笔 299cm×180cm 北京故宫博物院藏

图9 《双鹰图》(清) 朱耷 纸本墨笔 178cm×85cm 南昌市八大山人纪念馆藏

图10 《白鹰图》(清)郎世宁 绢本设色 121.7cm×64cm 1751年 台北“故宫博物院”藏

图11 《秋鹰图》 高剑父 纸本设色 167.5cm×78cm 无年款 广州艺术博物院藏

齐白石三上北京历经波折终得以立足于此,随后在国立北平艺专的执教经历也是三进三出。齐白石选择执鞭教席的条件,除去对持续动荡纷争不断之艺专校情审时度势,更为重要的考虑,则在于艺专的执事者能否诚心对待他。因此艺专校长一职虽然屡经易手,但是齐白石亦仅在林风眠、徐悲鸿、严智开等寥寥数位在任时执鞭教席。齐白石在严智开(图13)掌校时期(1934—1936)任教艺专,是为他于国立北平艺专的二进二出之阶段。严齐二人在此三年相处大体融洽,但是值得玩味的是,面对严智开的前任——杨仲子,齐白石却是另一副面孔待之:

图12 《松鹰图》 齐白石 1950年

图13 严智开像

当民国二十一年秋。音乐家杨仲子长平大艺院时,曾聘先生为中国画系教授。聘书赍去,先生未予接受,该院以为常态,再赍仍原璧奉还,继乃以聘书置普通函中附去,比先生察觉,而赍书者早已远去。先生恚极,疾书二十字于书端附壁之。其文曰:“齐白石已于民国二十一年九月二十五日死去矣。”

王森然此说略有文过饰非之嫌。因为就在1931年9月,徐悲鸿曾致信齐白石:“白石先生大鉴:画集接得,一切皆就绪。惟制版须催赶,方能早观厥成也。先生重任教职,至以为慰。古言传薪,今叹学绝。且仲子贤者,愿先生与终始也。”说明齐白石起初是接受了杨仲子之聘书。但为何随后反悔而拒不受聘?1947年,一篇署名为默庐所写的评论文章,似乎道出了当年此事之部分原委:

杨仲子接长(掌)北京艺专后,就请他(齐白石)担任国画教授,可是他在那里教了一个时期,觉得教授要受课程和时间的支配,便决定不再去,杨仲子着人一再把聘书送去时,他一再退回,后来杨氏把聘书改由邮局寄去,齐氏又把原信原班退回,并且他在信封上写着“齐白石已于某月某日死去矣”等字。

齐白石表面上需要的是在执教艺专时可自由支配之意愿,内里其实在乎于艺专执事者对其尊重与信任几何。其执教国立北平艺专,与光鲜亮丽之教授身份相比,更看重伯牙子期般互知互敬之美意。因此才会有林风眠于艺专辞职他亦辞职,徐悲鸿南归他亦不到校之古风佳话流传。在这方面,严智开似乎要比杨仲子处理得更加明智。

林风眠

1936年,齐白石于4月离平游川,9月北归。动身前艺专国画组学生为欢送齐南游合影纪念。同年12月,齐白石在其日记中记到:“余将出平时交齐白石三字印一方,取美术校薪水等用”。虽南游数月,却并未影响他在艺专的教席,严智开给予齐白石任教的自由度不可谓不小。当严智开于1935年邀请齐白石参加教师作品展览会时,性情狷介的齐白石欣然允诺,与其说是对艺专教授身份之认同,毋宁说更看重与严智开的这份私谊以及对方于己的宽宏雅量。也可借此推测,这幅《松鹰图》,齐白石更期望的观者与知者,实际就是严智开。

由于学潮不断且人事纷争复杂,国立北平艺专一度被关停。严智开于1934年掌舵艺专,正值艺专重建之际,其时可谓百废待兴。严智开任内兢兢业业,1935年之教师作品展,理应有重振校威团结师生之动机。但是校情之复杂与人事之纠葛依然存在,因为就在1936年3月,即有人向“中央公务员惩戒委员会”提案,弹劾校长严智开:

委员刘候武弹劾文

为提案弹劾事,案查国立北平艺术专科学校校长严智开被控玩渎职务,虚糜公帑一案,当经委员签请令行河北监察区监察使署查复,以凭核办在卷。兹据该监察使署呈复前来,查得该北平艺术专科学校校长严智开,曾兼任天津市美术馆馆长,兼领薪水,实属违背发令。且不常到校,而各教授待遇又不平等,以致激起风潮,实属失职。再该校事务主任刘伯杰私受复兴木厂酬金二百元,假公济私,殊属渎职。而该校长严智开事前不能严加督察,事后又不予以处分,更属溺职。兹特依法提起弹劾,应请将国立北平艺术专科学校校长严智开,暨该校事务主任刘伯杰,一并移付惩戒。

天津市立美术馆外景

严智开本系天津美术馆之创办者,领薪一事情有可原。而其下属私受酬金之事暂且不议是非曲直(事后调查证明此人案情确属冤枉),为何如此琐屑“家务事”会为外人知晓?并以此为借口弹劾之?见微知著,严智开虽保有校长之尊,但实际在国立北平艺专之处境也是颇为窘困。这场弹劾的结果是在同年12月底,“中央公务员惩戒委员会决议书”决定“严智开书面申诫,刘伯杰不受惩戒。”此决议书中尚有就弹劾内容所调查实情之详细报告,值得关注的是此决议书中有如此表述:

……“严校长办理该校,大体尚属尽力,所聘教授,亦多艺术界知名之士,惟因该员血压太高,有时因病不能到校,校务或稍受影响”等语,是该员因病有时不能到校,尚非无故旷职,自难认为废弛职务,又该被付惩戒人对于该校职员,另有津贴,以致引起待遇不平之讥……查各机关职员津贴一项,早经国民政府于十八年七月第六三一号命令停止,该被付惩戒人尚复支给津贴,自嫌未合,虽经部令指示后,即行分别取销改正,然事前擅自支给,要属咎无可辞。

严智开身为一校之长带病任职已属不易,且为员工发给津贴事宜,即便不合时宜但也未可厚非。虽然弹劾一事发生于1936年,但校内之暗潮涌动则在之前应已酝酿多时。艺专校情之复杂与掌舵艺专之不易,于此可见一斑。身为艺专教员的齐白石,对类似攻讦校长之事或校内宵小之徒不可能不知晓。借此审视此幅《松鹰图》,齐白石取杜甫谏臣之意也就顺理成章——英雄当傲世独立充满斗志!对于待己优渥异常的严智开,齐白石投之以木桃报之以琼瑶,殷殷期望全权寄托于此诗此画之中。加之“何当击凡鸟,毛血洒平芜”二句,所谓“凡鸟”意指何人,对于严智开或者齐白石来说,当为心照不宣之喻。应该令齐白石非常欣慰的是,他的幽幽心曲,确是被识者识之了——“校长严季聪先生见之喜”。饱受攻讦处境尴尬的严智开,看到这样一幅画作,心领神会也是自然。所以才有一喜一赠,皆大欢喜之举。

结语

马克斯·韦伯认为“人是搭挂在自己所编织的意义网络之上的动物”,王森进一步指出,人“同时也是搭挂在其生活网络与社会网络之上的动物”。涉及具体时段具体画作之分析解读,当不能不将其置于阡陌纵横间综合考虑之。齐白石1935年呈于国立北平艺专教师作品展中之《松鹰图》,自藏婉转深意,唯有结合齐白石之心性气质、日常生活与社会交往等因素条分缕析,才能觅得其于画中所细腻编织的款款心曲。齐白石以《松鹰图》通达自证、自况、自谏之三层冀愿,严智开则不负所望心领神会,彼此以展览会中一喜一赠之现代化仪式,完成了一次类比旧式文人的诗画唱酬。时人臧否不足惜,青史留名为正途。这也是齐白石于画中补记最后一句——“永远陈列”之精义所在。

齐白石

齐白石生逢乱世,半生飘萍零落人,不幸中之万幸为其终得以安逸于京华而获善终。“故乡无此好天恩”即是他自觉能苟全性命于乱世的朴素慨叹。看透世间苍凉的齐白石,颇有一首自知自明之诗:“大好江山破碎时,鸬鹚饱外别无知。渔人不识兴亡事,醉把扁舟系柳枝。”对于这位砚田老农来说,他的家国关怀,不在于春秋笔法之微言大义,大约仅仅一幅《松鹰图》足矣!

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”