刘志伟:女性形象的重塑——“姑嫂坟”及其传说

独家抢先看

广州市北郊的白云山麓,有一处“姑嫂坟”,这座姑嫂合葬墓被珠江三角洲的著名大族作为祖墓来拜祭。在岭南地区,原来并没有中原地区那种“男尊女卑”的文化传统,姑嫂坟故事较为原始的版本中,突出的是以女性为中心的主题。但在岭南社会和文化逐渐归化到统一的“中国文化”的过程中,主角姑和嫂身上那种在原有的土著文化体系中的女性形象,被按照士大夫的伦理价值规范重新塑造了。本期“索隐”推出中山大学历史学系教授刘志伟的《女性形象的重塑:“姑嫂坟”及其传说》一文,通过对“姑嫂坟”及其传说的变化的梳理,作者提出,在岭南社会和文化逐渐归化到统一的“中国文化”的过程中,对女性形象的重塑,是士大夫在地方社会推行“教化”的重要手段之一。注释从略,特此转载,以飨读者。感谢刘志伟老师授权。

女性形象的重塑

“姑嫂坟”及其传说

文 / 刘志伟

明清文献中的女性,大多非贞女节妇,即荡妇淫女,前者常常被视为中国传统女性形象之典型,而后者则自然成了一种反叛的角色。这些女性的形象,其实乃士大夫根据宋明理学的道德观念塑造出来的。在岭南地区,原来并没有中原地区那种“男尊女卑”的文化传统,在岭南社会和文化逐渐归化到统一的“中国文化”的过程中,对女性形象的重塑,是士大夫在地方社会推行“教化”的重要手段之一。广州附近一处古代女性墓葬“姑嫂坟”及其传说的变化,表现了这一历史文化过程。

▴

姑嫂坟碑记

一、“姑嫂坟”与沙湾何氏宗族的早期历史

在广州市北郊的白云山麓,有一地名叫姑嫂坟,老广州人都知道这里是珠江三角洲著名大族番禺沙湾何氏的祖坟。姑嫂坟的墓主人是沙湾何族四世祖(亦是始迁祖)何人鉴的妻子与妹妹。过去广州地区曾经流传着有关“姑嫂坟”的传说,1929年刘万章先生在《广州民间故事》中就收录了《姑嫂坟的传说》的两个版本,大意是:

【版本一】由南雄移居沙湾的何人鉴,有一个妹妹,和自己的妻子很相得。在嫂子病重“弥留”的时候,小姑出于平日的感情,为嫂子检觅葬衣,不甚坠楼身亡,嫂子闻讯也一痛而绝。何人鉴怜悯她俩的夙愿,在土地婆的指引下,选定广州北郊蒲山,将两人合葬。人们称之为“姑嫂坟”。

【版本二】在沙湾有一人家,姑嫂十分相得。嫂子生了一个儿子,叫何人鉴,小姑在为嫂嫂的儿子检寻小孩衣服时候坠楼而死。后来何人鉴长大了,母亲去世后,在土地婆的指引下,把母亲和姑姑合葬在广州白云山后的幄山。

这个故事看上去非常平常,但“姑嫂坟”之所以引起我们注意,最重要的事实,并不是这些传说本身,而是这座姑嫂合葬墓被一个珠江三角洲的著名大族作为祖墓来拜祭。这究竟是一种奇特的地方风俗,还是在一个复杂的历史文化过程中形成的独特传统,颇为令人疑惑。要揭开这个谜,我们也许需要先考察沙湾何族的早期历史。

▴

广州白云山墓葬影像之一

德国建筑师Ernst Boerschmann于1906-1909期间所摄

据族谱资料的记载,在同一墓地内,还有沙湾何氏三世祖何琛、四世祖叔何人铎(一说是何人鉴的胞兄,一说是何人鉴的堂兄,与沙湾何族没有宗祧关系)和九世“乙房志腾叔祖”的墓,在这几座何族祖先坟墓中间,还有一座“吉墓”(即空墓穴,广州话中“空”与“凶”同音,为避忌用“吉”字取代“空”字)。不久前,由于广州城市建设的需要,姑嫂坟所在山岗被推平。虽然由于文物保护部门及时将姑嫂坟列为保护单位,使其不至于被彻底拆毁,但仍被迫向东北迁移30米。考古人员为此对姑嫂坟及其旁边的两座何氏家族的墓葬进行了发掘清理。根据我们到发掘现场所见,所谓何琛墓已经不存在,现存三座墓葬均为明代修建的砖室墓(据墓砖判断不是同一次修建),其中姑嫂坟和何人铎墓均为二次葬。除姑嫂坟外,“志腾叔祖”的墓未见,而在同一位置的,是一座女性的坟墓,据墓碑所刻,墓主人是“十一世李氏安人”。也就是说,现存三座墓葬,有两座的墓主人为女性,一座则为何族旁系祖先。

这一处以女性为主的墓地,是沙湾何族最重要的宗族墓地之一。除了姑嫂坟外,沙湾何还有位于广州东北郊幄山的四世祖何人鉴和何人鉴继室叶氏、五世祖妣陈氏和蔡氏的墓地。过去(1949年以前),沙湾何族每年都要举族到广州举行铺张扬厉的墓祭活动。这一全族性的祭墓活动分两天进行,头一天拜祭的是姑嫂坟,次日拜祭幄山的何人鉴墓。我们在沙湾调查时,当地人经常提到的宗族墓地是姑嫂坟,而何人鉴墓则很少提及,与何人鉴墓相比,当地人似乎更加重视姑嫂坟的祭祀。尤其值得注意的是,虽然沙湾何氏声称在姑嫂坟旁原来有一座三世祖何琛墓,他们每年到这一墓地拜祭时,也首先“按(何琛)墓穴方位,焚香点烛,一样祭扫”。但拜祭何琛墓,其实只是附属性的,这不仅表现在他们提到当天的祭墓活动时,总说是拜祭姑嫂坟,而从不说是拜祭三世祖;而且该宗族墓地中诸墓尚存独何琛墓早已圮坏且长期没有修复的事实,也足以显示出何族每年祭扫的主要对象不是何琛墓而是姑嫂坟。

▴

宋百六中奉大夫人铎何公墓

沙湾何氏宗族声称其祖先在宋代迁居广州,南宋绍定六年(1233年),四世何人鉴定居番禺沙湾,故以四世祖为始迁祖,沙湾何氏的大宗祠就是奉祀何人鉴的祠堂。从何人鉴定居沙湾算起,到第五代(按照何氏族谱的算法,何人鉴为四世,则第五代应算八世)何子海,元至正间中举人,洪武初年明王朝首次开科取士即登进士。明正统时吏部尚书王直为何子海撰写的墓志铭云∶

先生讳庆宗,字子海,百川先生其号也。世家番禺之沙湾,为望族。曾祖君泽,宋南恩州判官,祖汝楫元德庆二郡教授,父光衍,元静江县主簿。

由此看来,何族在沙湾定居后已有很清楚的历史记录,因此,姑嫂坟的故事看来也有相当的可信性。然而,我们下面讨论到的姑嫂坟故事中,有一个重要的情节,说姑嫂是附葬在她们的“先人”墓侧,故此“姑嫂”的“先人”,即何人鉴定居沙湾前的祖先,是解姑嫂坟传说的关键。我在另一文章曾经讨论过沙湾何族在定居沙湾之前的历史,这里只概略地作一些讨论。

在族谱资料中,何人鉴之前三代的名字分别何元崇(又称元育)、何秘(又作利、礼等)、何琛。但这些名字,无一不是明代中期以後从其他地方的何姓谱牒中“找”回来的,而他们的神主又曾书为“六学士”、“三九承事郎”、“念三承事郎”。后人将“学士”解释为翰林学士,又说“三九承事郎”这种不伦不类的名称是祖先的官阶。这些解释,带有明显的附会痕迹。宋代翰林学士位极显贵,承事郎为正八品阶官,位虽低下,却也是京官,且“为状元及第宰相任子之初官”。如沙湾何氏初世祖果为翰林学士,焉有长期连名字、世系都混乱不清之理,沙湾何氏又怎会不主祀位居翰林学士的初世祖,而长期只奉祀在前四代祖先中官阶最低微的四世祖何人鉴(其官阶据称是“承务郎”,官品为从八品,但是否真实也是可疑的。)为始祖呢!

▴

《广东通志初稿》书影

明 戴璟修,張岳纂,明 嘉靖时期刊本

中国国家图书馆藏

沙湾何氏族谱的编修,始于明代初年何子海编的《谱图》,但何子海对当时族谱编修中虚构祖先谱系,攀附名贤的风气,十分鄙视,责之曰“皆妄也”。尽管他在另一文中曾笼统提及唐代两位番禺籍的进士是其先世,但在《谱图》的序中追溯其家族历史时,只是说:“吾家自府判公积德百余年……”,完全没有提及何人鉴之前的世系。直到嘉靖年间,黄佐编的《广东通志》中,提到沙湾何族的历史时,也只是说∶

何氏……(唐代)曲江有容管经略使(何)鼎,其子太常少卿泽徙居番禺,家沙湾,为望族。宋南恩州判官君泽,传元广州德庆二邑教授汝楫……

这一记载,很可能根据的是当时象何子海这样的较高层的士大夫所认可的说法。在这里,沙湾何族后来关于祖先历史的传说中所突出的几位人物,如所谓的南雄始祖,后晋侍御使何昶,被称为“何家三凤”的北宋进士何集、何栗、何渠,附会为翰林学士的沙湾何氏初世祖何元崇等,都没有提及。虽然我不认为《广东通志》的说法才可信,但何族定居沙湾前的历史显然是在明代中叶以後,经过不断修订和补充,才完备起来的。其中关键之处,是填补了从何泽到何人鉴之间的空白,并由此连接上了沙湾何族与南雄珠玑巷的关系。由于何人鉴以前的世系实际上是明代中期以后“寻找”回来的,所以关与何人鉴之前的各代祖先,连姓名、继嗣关系、迁居时间和经过等等,都是一笔糊涂账,历来“聚讼纷纭”。一些留心考究宗族历史的何氏族人後来也只能感叹地说∶“其中是否,孰得起各祖而问之,亦惟疑以存疑,信以存信而已。”

▴

刘万章《广州民间故事》影印本目录

既然何人鉴以前的祖先身分难明,那么,所谓姑嫂附葬在“先人”墓旁的说法就有不少疑点。清代的有关记载和今人的解释,都说“先人”指得是三世祖何琛,亦即“姑”之父,“嫂”之家翁。这样一来,揣之情理,这位何琛的墓应该比姑嫂坟和旁边的何人铎墓重要的多,但据何氏族谱资料记载∶

玺庵祖(即何琛,引者注)坟岁久毁坏,砖石多为旁墓所取,永乐丁亥,合族始推志中志一修补,砖内皆印沙湾何氏墓砖六字为记。永乐六年戊子,广人黄受兴侵葬犯禁,乃公推志麟志中志庸志一陈词府县,三年不白,复陈宪司转于藩府,委官理问,陈公按验,罪而出之。

天顺年间,广人何慈泽仍复侵犯,遂命十世孙绍达绍溥绍圭讼理,又将慈泽罪而出之。

对这两次为何琛墓地的诉讼的是非真相,我们今天已经无法究明,但以当时沙湾何氏在地方上的地位的声望,竟还一再有人“侵犯”他们的祖坟,似乎不可思议。我怀疑,何琛墓其实是通过这两次官司才得以确认的。然而,即使何琛墓在明代已经得到确认,长期以来,沙湾何族仍一直延续着的是祭扫姑嫂坟的传统,何琛墓显然并未取代姑嫂坟的地位。与何琛墓早已湮废不存形成鲜明对比的是,那位只不过是沙湾何氏的旁系祖先,他的后人在哪里都无法考查的何人铎的茔墓,却保留的好好的。对姑嫂坟及附近的墓葬发掘的结果表明,至少在明代嘉靖年间,和清代乾隆年间,沙湾何族都在该处修整过墓地。如果何琛墓是这一宗族墓群中最重要茔墓的话,没有理由到近世其他墓地尚存而何琛墓独毁。

▴

广州白云山墓葬影像之二

[德] Ernst Boerschmann 摄

当我们在沙湾进行田野调查时,当地的何姓族人为我们提供了许多方便和资料,我理应尊敬他们的感情,因此,我为这里对他们的冒犯深感不安和抱歉。但我的用意,不在于证明他们的祖先的真伪。我无意为人编修家谱,考订世系,更不想在争执墓地的官司中充当讼师角色,只是想说明,姑嫂坟在沙湾何氏宗族的祖先崇拜中,有着比他们的男性祖先更重要的位置。而姑嫂坟旁边那座据说是何琛的坟墓,其实是在给姑嫂坟传说加以士大夫化的解释(详后)中才显示出其价值。

二、珠江三角洲的传统女性形象

姑嫂坟传说的故事情节简单,内容也十分平凡,何以确立两位女性在沙湾何氏这样的名门望族中的地位,颇令人费解。没有直接的资料足资弄清何族如此隆重拜祭姑嫂坟的原因,难以给出一个令人信服的解释。但是,我想如果能够了解姑嫂坟传说所赖以生成的社会文化环境,了解在这样一种文化传统中女性的地位,对于理解一个大族以女性墓地为主要祭祖对象的事实,也许会有一定的帮助,至少可以不会对这一现象感到诧异。

▴

显十一世祖妣李氏安人之墓

历史上岭南地区的女性,无论在家庭和社会生活中,都扮演着十分引人注目的角色。无论关于近代珠江三角洲地区的自梳女的研究,还是谈到今天香港的职业女性,这一地区女性在社会上的角色都给人以深刻的印象,多数人很自然地会将这些现象与妇女解放联系起来。我不否认近代以来这一地区经济和社会现代化的过程为妇女解放创造了条件,但须强调的是,在本地文化传统中,女性在社会生活中的角色,本来就与中原地区的女性不同,牧野巽对此曾作过专门的讨论,这里想再补充一些事实,以见如姑嫂坟这样的女性祖先崇拜现象与地方土著文化传统之间可能存在的联系。

虽然许多历史著作告诉我们,岭南地区在秦汉以后已经是中国的一部分,但直到明代以前,广东地区的文化风俗与所谓的“中国文化”有着相当大的差异。宋代广州太守章的《广州府移学记》云∶

二广据五岭之南,凡四十余州,而番禺为巨镇。至于士人之知名者独少,而业文擢第乃劣于他州。……又其俗喜游乐,不耻争斗。妇代其夫诉讼,足蹑公庭,如在其室家,诡词巧辩,喧啧诞谩,被鞭笞而去者,无日无之。

巨室父子,或异居焉;兄弟骨肉,急难不相救;少犯长,老欺幼,而不知以为非也。嫁娶间有无媒约者,而父母弗之禁也。葬丧送终之礼,犯份过厚,荡然无制。朝富暮贫,常甘心焉。

这一描述,在读者面前展现出一幅生动的社会风情画。如果删去文中的地名,我不知道人们是否可以想到这里描写的是“中国”王朝直接管辖下的一个地区。这段话充分显示了宋代广东地区的文化风俗与所谓“中国文化”之间存在着多大的差异。根据这位章太守的解释,这种差异是由于“朝廷之教化未孚”的缘故,真是至当至辟之论。在这一文化环境下,女性的形象与社会角色不同于士大夫文化的模式也就没有什么奇怪了。据宋代文献记载∶

广州杂俗,妇人强,男子弱。妇人十八九戴乌丝髻,衣皂半臂,谓之游街背子。

▴

广州白云山寺庙影像之一

[德] Ernst Boerschmann 摄

这里所描绘的社会风貌,是岭南地区土著社会的一大特色,直到清代,我们在粤西地区,仍可以看到类似的风情,汪森《粤西丛载》卷十八《蛮习》记载∶

梧州士民,惟知力穑,罔事艺作。已俗尚师巫,市多妇女,椎髻跣足,籴谷卖薪。婚姻多用槟榔,男女不行醮礼,兄弟反称姊妹,叔侄每唤公孙。男多出赘,称曰嫁,而有其妇翁之产;女招婿,称曰娶,而以己产与之。甚至男更姓以从女,或于男姓复加女姓,永不归宗。女既受聘,改而他适,亦恬不为意。

梧州与广东西江地区以至珠江三角洲属同一方言文化区,近世珠江三角洲保留了许多混杂的土著文化传统是众所周知的事实,虽然这里的描述并不都适合珠江三角洲地区,但类似的习俗及其种种变相在这一区域存在是显而易见的。尽管黄佐一类士大夫一再强调宋代以后“声教日洽”,“俗渐追古”,“衣冠礼乐,无异中州”。但实际上,只有那些“良家妇女”(士大夫眼中的“良家”,所指的无疑只是“礼范整肃”,严格遵守儒家礼教的家庭),才会有“妇女不出闺门,翁妇叔嫂非令节未尝一见”的礼教规范。而在民间,甚至到明清以后乃至近代,珠江三角洲一带仍然保留着很浓的地方传统。尤其是在与女性有关的习俗上,土著文化的传统保留甚多,譬如∶

民家嫁女,集群妇共席唱歌以道别,谓之歌堂,今虽渐废,村落尚或有之。旧野蹋歌者,往往引物连类委曲,譬如子夜竹枝……其尾腔曰娘来里,曰妈来里,曰水荡弟,曰娘十几,皆男女答问,互相答问儆动之词也,农庄女子荡恣者,相呼曰绾髻,每耕种时,斗歌为乐。

此种风情,与儒家的衣冠礼乐,闺门肃范,不啻南辕北辙。所谓“渐废”之谓,部分地确实反映了明代以后珠江三角洲社会文化的嬗变,但更多地则只是黄佐之类极力推行教化的士大夫们的理想罢了。

▴

广州白云山墓葬影像之三

[德] Ernst Boerschmann 摄

珠江三角洲地区女性的社会角色,还反映在女儿的家庭地位上。1989年,我们在番禺沙湾调查时,一位86岁(现已去世)的老人讲到当地与女性有关的习俗时,一再强调沙湾的女儿是很“恶死”(厉害)的。他说,在家庭中,财政大权总是控制在女儿手上,特别是有钱的自梳女,他将她们称为“恶姑婆”。他对这一习俗表现出极为不满,或者与他个人某种经历有关,以至他讲到家庭中女儿的角色时,难免有些偏激。但是,他所言基本上又是每一个在珠江三角洲地区有直接生活经验的人都可以感受到的事实。已经被注意到的一个重要事实是,珠江三角洲地区女儿出嫁的嫁妆之丰厚,常常多到令人瞠目的程度,一般比男方所出的聘礼多得多。这其实也是一种有着悠久历史的传统,嘉靖《广东通志》卷二十,《风俗》记载∶

嫁女务以资妆糖果粉饵相高,甚至破产为之。

嘉靖《香山县志》卷一《风土志》亦载∶

娉礼近有用百金者,女之嫁饰数倍之,有以田随奁者。

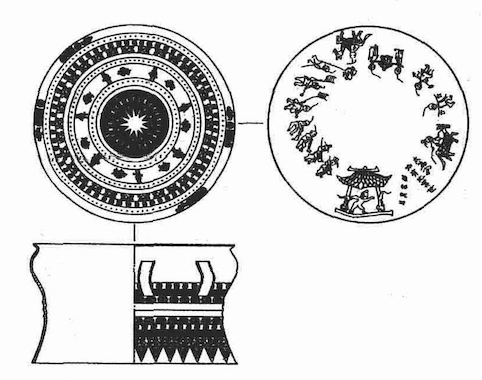

▴

壮族铜鼓铸纹 迎亲图

铸纹描绘的是壮族的蛙婆节,节日中,“男女踏歌,次相配偶”“男女答歌,通宵即已去”,风俗迥异于中原

女儿在娘家中可以获得如此丰厚的嫁妆,表明女儿在家庭中的地位和权利,并不象许多关于中国女性的家庭角色的作品所描写那样的低微。

与女儿在家庭中拥有的权利相联系的,是女儿对家庭负有特殊的责任,我们在文献上不时可以读到“祖姑”为了承担家庭的责任矢志不嫁,从而为後来的子孙供祭的事迹。如乾隆《番禺县志》卷十六,《列女》载∶

陈贞姑,名圭姐。淳抡间庠生日南女也。日南生子东卿及圭姐,而夫妻沦亡,东卿亦早卒,遗孤洪懋,圭姊与嫂经营两丧,拮据尽瘁。有求婚者,泣语嫂曰∶陈氏三世,唯此一线,我何忍弃寡嫂与孤侄也他适耶。遂杜门抚孤,终身不字,年七十五卒。

▴

《番禺县志》书影

清同治十年刻本

这一故事与我们下面将引述的沙湾姑嫂坟传说的其中一个版本极为相似。这种故事也不仅见于番禺,其他县亦有类似的事迹,例如在新会县∶

聂氏,孝廉聂庵祖姑,嫁未周岁,夫殁,柏舟自矢,归告其妹曰∶吾与若不孝,父母早世,吾若更适,谁其抚字之,聂氏之祚危矣。妹感其义列,亦誓不嫁,遂同抚幼孤,勤纺织,置腴田为聂氏子孙计,族人义而祀之,设位于祠之左庑。

珠江三角洲地区的“女儿”对家庭的这种责任和义务,与大家所熟悉的自梳女与不落家的风俗似乎有某种内在的联系,典型地表现出珠江三角洲地区女性在土著文化传统中的地位和角色。有些研究把自梳女解释为近代丝业的兴起为妇女提供了经济独立的条件,这种解释缺乏对珠江三角洲地区文化传统的深刻了解,以为这一地区的女性与中国其他地区一样,原来只是一种十分低微,作为男性的附庸的角色。其实,自梳女与不落家是一种相当古老的风俗,泛见于中国西南土著民族。在近代丝业兴起之前,地方文献已对这一风俗有相当清楚的记载∶

乡中处女,每与里女结为姊妹,相为依恋,不肯适人。强之适人矣,归宁久羁不肯归其夫家。

▴

从海外归乡的“自梳女”在其合建的“姑婆屋”前相聚

1988年摄于广东顺德均安镇

可见将自梳女与不落家的传统归咎为近代丝业兴起后妇女经济独立的结果,实在是无稽之谈。沙湾的姑嫂坟传说中明显有着这种习俗的影子,姑矢志不嫁(当地人讲到“姑”不嫁时,是直接用“梳起”这个词的)。故事中的嫂子虽然没有“不落家”,但她在这个故事中没有与何人鉴一起生活,而是和“姑”“相依为命”,一生中也没有生育的,何人鉴几个儿子都由妾所生。与何人鉴同葬一地的是妾,“嫂”作为正室却与“姑”合葬在另一家族墓地。这种夫妻分葬的习俗与牧野巽曾提到的“夫妻别居”的习俗有没有关系,也是一个值得研究的问题。虽然我不能肯定在这个传说中的姑是自梳女,姑与嫂的关系也不一定就是自梳女之间那种“姊妹”关系,但当地能够长期接受这种传说,并视之为合理,很难说不与地方上存在这种传统习俗有关。

值得注意的是,前引《粤西丛载》中记载的入赘习惯,也不同于中国其他地区的入赘习惯。由于入赘的男子可以继承女家的财产,在岭南地区,入赘曾经是外来男性进入本地社会的一个重要途径,张渠《粤东闻见录》卷上“外江佬”云∶“外省之游越而娶有室家者,往往牵制于妇族不得归。”广东地区不少宗族的谱牒,常常记载了这些宗族的始迁祖通过入赘而定居下来的事实。沙湾何氏的始迁祖何人鉴,据说是借助宋代名宦李昴英的关系定居沙湾的,数百年来,沙湾何姓与李姓都维持着十分特殊的关系。在民间流传的传说中,有何人鉴娶李昴英的婢女为妾,其子娶李昴英侄女为妻的情节,使人怀疑其中含有何姓因入赘李姓而定居沙湾的隐喻。

▴

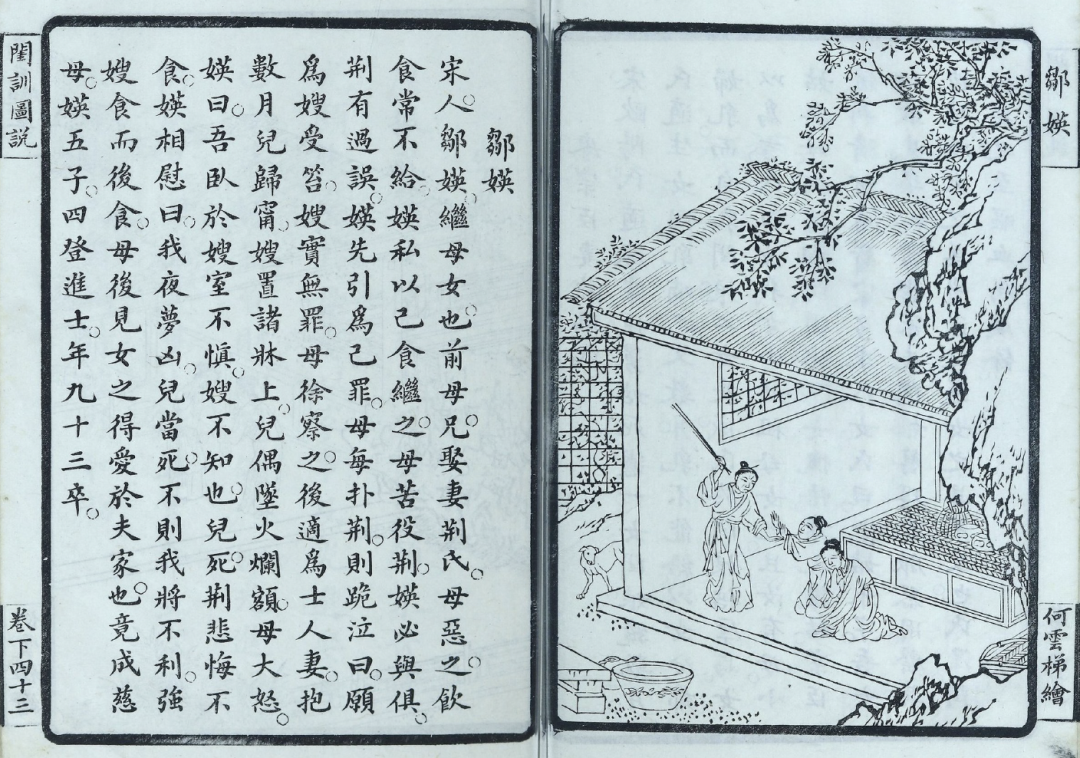

贤姑嫂图

清 何云梯绘

珠江三角洲地区的宗族对女性祖先的崇拜,与这种入赘的传统有多少关系,是一个难以直接证明的问题,但不能排除与这一传统有联系的现象是,在珠江三角洲地区,不少宗族的定居传说,都与女性祖先有关,把女性祖先的墓地作为祭祖对象,沙湾何氏也不是唯一的特例。在珠江三角洲与沙湾何氏齐名的另一大族新会外海陈氏所拜祭的祖坟中,也有一座据说是李昴英孙女的始祖母墓,而外海陈氏的发迹,就是在这位始祖母从娘家带来的奁田的基础上开始的。在中山有一支王姓宗族,长期只拜“太婆”(女性祖先),没有“太公”(男性祖先),直到与沙湾另一大族王氏宗族联宗后,才找回“太公”。新会茶坑梁氏、天马陈氏也有女性祖先崇拜的传统,在他们的祖先定居传说中,太婆(又称伯婆)充当着十分重要的角色。此外,以祖姑为祖先崇拜对象的另一例子,是番禺县黎氏宗族,除祭祀“黎氏义姑墓”外,还建有专门的祠堂奉祀黎贞姑。

我在这里无意否定珠江三角洲的居民有中原移民的血统,事实上,在北宋以前,上述一些习俗在中国其他地区也可以看到;我也没有否定汉文化很早已经渗入珠江三角洲地区。只是想指出,以上列举的种种现象,反映出一个事实,这就是,珠江三角洲地区的民间社会,虽然不能说是以女性为中心,但也不象许多关于中国社会的描述那样,是一种强烈地表现出男性中心的文化。姑嫂坟的传说,尽管很难直接套入上述文化现象中解释,归结为某一种习俗的表现。但这一传说产生在这样一个社会文化环境,却是不容置疑的事实。我们不能够拿出充足的证据,明确地揭示姑嫂坟及其传说的所隐含的文化信息,但大致可以推断,这一传说与珠江三角洲的地方文化传统之间,存在着某种内在的联系。

三、姑嫂坟传说的主题变换

关于沙湾姑嫂坟的传说,有多个不同的版本。本文开头引述刘万章先生收集的传说,情节的重点放在了土地婆指引何人鉴寻得风水地的情节上,似乎是广州市井流传的传说,表达了沙湾何氏在广州一带是令人羡慕的家族。至于沙湾何氏族人自己的传说,我们1989年在沙湾做田野调查时听到的解释,说是因为姑嫂两人生前感情融洽,如姊妹般,姑为了不与嫂分开而不愿出嫁(讲述者用了“梳起”一词),后嫂病重,姑上楼为嫂取衣服,失足摔下身亡,(一说嫂身故时,姑悲痛过度,亦随之而亡)故将二人同葬一穴。这一解释与前面提到的刘万章先生在1929年搜集到的《姑嫂坟的传说》的情节有一点点出入,但大致上还是基本一样的,显然是民间长期口头流传的一个结构相对稳定的传说。比较早期的文字记录,也与这一传说大致一样。就我目前所见的最早的记载,是乾隆三十九年版《番禺县志》卷五《陵墓》的记载∶

宋姑嫂坟,在蒲涧。姑何氏,沙湾何琛女,兄人鉴,娶施氏,姑嫂最爱厚,嫂殁,姑不字,卒于室,因合葬焉。

▴

广州白云山寺庙影像之二

[德] Ernst Boerschmann 摄

不过,这一记载当时已经受到了一位士大夫的质疑,在乾隆四十年(1775年)左右,曾在二十年前任广东正考官的清朝高官梁国治(当时直南书房补户部侍郎,充经筵讲官,后官至大学士)应沙湾何氏一名士绅的要求,撰写的《姑嫂坟碑记》,其略曰∶

丙子岁,余膺简命视考粤东。逾庾岭,所过名山胜地,悉按粤志披览,皆未若省会之衣冠气盛。羊城之北,群山奔赴,寺观亭屋,皆仙窟奥区。余独观仙岩之西,为三台岭,所载姑嫂坟者。夫姑嫂从古无合葬之礼,此何以合葬而名甚著,其地灵显乎,亦以人显乎,始不可得而详也。榜发後,番邑学生何全兴,乡人选以师生礼,继而问向所疑姑嫂坟者。生起而对曰∶是余四世祖妣姑也。三世玺庵公解组家居而多病,时值乱离,四世府判公奔走王事,常外出。姑嫂晨昏侍,衣不解带。姑以本生宜报,嫂也贤劳,乃辙环■,誓贞不字,姑嫂二人相依为命,公亦怡然忘老。越数年,公殁,嫂哀毁未几得病殒身,时姑无恙,一恸而昏迷,与嫂同日弃人间,府判公义而怜之,俾合葬于先人墓侧,以慰其本志也。邑乘只载其姑嫂相得之情,不无缺略云。余曰∶……夫女史流芳,莫高于节孝,庸行也,而名教关焉。彼姑嫂者,妇侍人,女义事,均堪不朽,爰记其略,驰驿而归,勒诸石以俟观土风考迹焉。

▴

刘万章《广州儿歌甲集》封面

国立中山大学语言历史研究所 发行

明星印刷局 承印,1928年

此外,我们还可以看见另一个文字记载的版本,大约嘉庆道光年间,顺德著名士绅龙廷槐在《书外海陈姓家谱后》一文曰∶

新会外海陈姓,番禺沙湾何姓,族属之蕃,甲于一郡,其祖坟皆在郡城北门外,茔相邻比。……何氏之先祖早丧,遗腹生一子,其妹惧嫂不能守志抚孤,心存何後,乃共矢不嫁,抚其孤以至成立,殁後遂与其嫂同坟异穴,至今人犹指其墓为姑嫂坟云,夫姑嫂节义之事,即樵夫牧竖,过其墓者,皆能道之。

比较一下这个传说的不同版本是十分耐人寻味的。《番禺县志》的记载过于简略,但这一比较早出的记载,与民间口头流传的姑嫂坟传说,内容结构基本一致,只是在姑嫂的死因和两人去世的先后有不同。我以为应是姑嫂坟传说的比较原始的版本。故事中的两位女性主角,一位是似乎没与丈夫一起居住的“嫂子”,另一位是矢志不嫁的“姑子”,“嫂”不与丈夫葬在一起,却与丈夫的妹妹合葬一穴,被作为宗族祖先崇拜的主要对象,显然于礼不合。这一版本所强调的是一个关于姑嫂之间相处融洽的故事,突出的是一个以女性为中心的主题。但是,这样一个主题及其表达出来的道德观念,与儒家的正统伦理观念有着根本的冲突。

▴

宋何氏四世祖妣施氏安人姑贞女季姑

姑嫂合葬墓

《姑嫂坟碑记》清楚表明,在一个标准的士大夫眼中,姑嫂坟及其原来的传说,毫无疑问与正统的礼法不合;而碑记所载的故事,则是一位已经进入士绅阶层的人,为解答一位认为姑嫂坟不合礼法的官员的疑问而提出的解释。这一解释能够得到了这位高层官员的认可,显然是因为这一故事已经被按照士大夫的价值标准改造过的缘故。沙湾何氏,作为明清时代珠江三角洲地区的名门望族,一直以诗书礼义自榜,姑嫂坟的崇拜和祭祀的传统与宗族中的士大夫所认同的道统之间的文化冲突,无疑需要加以调和。他们可以极力借助和操纵各种士大夫的文化象征,强烈地表达对士大夫文化的认同,譬如通过编造、修改祖先的姓名和系谱,证明自周代姬姓贵族以来历代簪缨世胄的血统。但对于一代一代、年复一年在姑嫂坟举行的墓祭活动,尽管不合士大夫文化规范,却很难轻易改变。于是,最简单的办法是对有关的传说加以重新解释,《姑嫂坟碑记》可以说就是出于这一需要创造出来的标准士大夫化版本。

龙廷槐的记述,看来是出于当时(约在清代嘉庆道光年间)广州地区民间流传的说法。与前引碑记的不同点,主要在姑嫂侍父的情节改为姑嫂抚孤。从时间上看,这一版本后出,但由于它记录的是社会上长期流传的传说,两者在故事的演变上不一定有直接的承继关系。从故事情节看,这一版本所说的姑嫂共同抚育孤儿的情节,与沙湾何氏自己关于三世至五世祖先的传说有明显的矛盾,应该不是出自沙湾何族自己对姑嫂坟的解释。可能是沙湾何族之外的人,在姑嫂坟传说原有基础上加上去的。不过,这一传说无疑可使沙湾何族祭祀姑嫂坟获得最合乎情理的解释。

▴

《武经总要》所载宋军武备

[宋] 曾公亮 等撰

明万历刊本

三段文字记录,构成了姑嫂坟传说的三个不同版本(民间口头流传的传说与《番禺县志》的记载基本相同,这里不妨视为与县志中过于简略的记载属同一版本),这三个版本的共同情节,是“姑”矢志不嫁,与嫂同住一起,相依为命。姑嫂坟传说的这一基本结构,显然是以姑嫂关系为主轴的。《姑嫂坟碑记》中指责“邑乘只载其姑嫂相得之情,不无缺略云”,恰恰证明了这一点。至于“侍父”或“抚孤”的情节,是令姑嫂坟传说合乎士大夫的伦理价值观的关键,我相信是后来对姑嫂坟传说重新解释时增加上去的。

姑嫂坟的传说经过重新解释后,一个普通的民间传说,成了士大夫推行道德教化的寓言。本来只是关于姑嫂之间友爱相洽的故事,在“碑记”的版本中,注入了姑嫂孝敬父兄的内容,在龙廷槐的版本中,则加入了姑嫂共同抚育遗孤的情节。这样一来,两位女性之间的情谊,变成了女性为了以男性为中心的家族利益而作出的牺牲;女性的角色在一个故事中表现为“妻子”“媳妇”和“女儿”,在另一故事中也表现为“母亲”和“姑姑”,这一以男性为中心的角色定义,使故事中的女性中心的主题转换成了一个男性中心的主题;故事主角姑和嫂身上那种在原有的土著文化传统体系中的女性形象,被按照士大夫的伦理价值规范重新塑造之后,成了正统的士大夫文化体系中的女性形象。这种富有象征性的故事结构及其意象的转换,也意味着姑嫂坟传说的文化隐义的改变。

▴

清 俞增光编订,何云梯绘图《闺训图说》

清光绪四年俞敬义堂刊本

由于《姑嫂坟碑记》是最符合士大夫道德礼法的标准版本,在两位女性的故事中加进家族的男性祖先,在姑嫂坟故事的主题变换中就有着十分关键的意义,我们在第一节曾专门讨论过的何琛墓,成为一个十分重要的符号,它的存在,象征着姑嫂坟的两位女性墓主人的事迹,核心在于奉侍家翁(父亲)和丈夫(兄长)。出于将姑嫂合葬所表现出来的两位女性的关系,纳入儒家纲常伦理规范的需要,沙湾何氏宗族文献中关于早在明代永乐、天顺年间,就已利用其社会地位,在较高层的地方官员的支持下,从别人手中争得了何琛墓地的记载,具有确认何琛墓的意义。何琛墓对于确立姑嫂坟传说的男性中心主题的重要性,在沙湾何姓族人最近写的一个文件中表达得最为明白不过。1994年1月,值姑嫂坟迁移重修的机会,沙湾何姓族人以“番禺市沙湾镇重修姑嫂坟筹备小组”的名义,专函呈广州市文物管理委员会,要求“在重修姑嫂坟时复置其父翁何琛之墓”,该函论证修复何琛墓的理由是∶

今我组同仁在快将重修‘姑嫂坟’之际,细思白云山三台岭的‘姑嫂坟’一带,乃何留耕堂的先祖墓群,当时始葬者就是何琛祖(见广州府志卷八十七之九和番禺县李志卷二十四之六)即姑嫂之父翁也。其墓在姑嫂坟之右肩上。该墓在永乐和天顺年间先後被人侵葬,几至湮没。但每当清明祭扫时仍按墓穴方位,焚香点烛,一样祭扫,今次‘姑嫂坟’幸得获准确定为广州市第四批重点文物保护单位,快将重修。本组认为∶理应恢复三世祖何琛公之墓。虽云能确定为重点文物者,‘姑嫂坟’耳。而我组认为∶如无何琛祖之病与殁的发生,就显不出嫂对翁之晨昏侍奉,夜不解衣的贤劳阃德,此其一也。亦体现不出姑对其父的节孝堪嘉,姑对其嫂之情爱深厚,此其二也。由于姑嫂之间,情节动人,至令佥判公人鉴祖(即定居沙湾之始祖)义而怜之,俾何葬于先人(三世祖)墓左,以慰本志也,此其三也。凡此种种,都与三世祖何琛公分不开的。倘不复置其墓,将会贻笑于游人和有识之士。

这一篇极妙的文字,所述理由,可谓合情合理。何琛墓在士大夫版本的姑嫂坟故事中的意义,读此足以明了,无需笔者赘言。然而,问题在于何琛真的是这一墓地的始葬者吗,究竟是先有姑嫂坟,後有何琛墓,还是相反呢?笔者相信姑嫂坟实际上是先于何琛墓而存在的。这固然是一个无法证明的武断猜测,然而,同一墓地原来的四座何族祖墓中,其他三座尚存,惟独这位何琛的坟墓早已毁废不存的事实,可以显示出,关于姑嫂坟传说的士大夫解释,在民间社会其实并没有完全被接受。因为这种解释表达的只是对士大夫文化规范的认同,而对大多数何氏族人来说,并不一定会特别理会这种解释,他们每年祭扫姑嫂坟,只不过是继承着一种世代延续的传统。在何族的祭祖活动中,出于对传统加以士大夫化改造的需要才需要强调的何琛墓,始终没有能够取代姑嫂坟的地位。前引龙廷槐文表明,一般人心目中的何氏祖坟是“姑嫂坟”,而何琛墓即使并非不为人知,也至少是不足道的。

值得注意的是,在民间口头流传的传说中,姑嫂坟这一墓地,是何人鉴经一个“土地婆”的指点找到的。我当然不会认为民间这一传说更可信,但是,这充分表明士大夫版本中关于姑嫂葬于何琛墓侧的说法,在民间的口述传统中并没有被接受。向我们讲述姑嫂坟传说的两位何姓族人,均看过《姑嫂坟碑记》,但他们向我们讲出来的,仍是民间口头流传的传说。这就反映出,在沙湾何氏的姑嫂坟祭祀及其相关的传说中,隐含了两种不同的传统。虽然在近世这两种传统可能已经相当地混淆不清了,但我们仍然可以透过种种迹象发现两种传统之间的紧张和冲突。在地方文化归化到一个正统的文化体系过程中,女性形象的重塑,不过是调适地方传统与士大夫规范之间的紧张和冲突的一种文化策略。

▴

广州白云山墓葬影像之四

[德] Ernst Boerschmann 摄

饶有兴趣的是,直到今天,当何氏族人向政府提出保护姑嫂坟的要求时,所强调理由,仍然是姑嫂坟故事体现出了“尊亲敬老”的美德。1993年8月15日,沙湾镇政府在给广州市白云山建设管理处的公函中申述保护姑嫂坟的理由时说∶

“姑嫂坟”亘古亘今实为鲜有的名古墓,它既“尊亲敬老”,起着模范作用,又对姑嫂和妯娌之间充满着慈爱相依水乳交融的关系。

又1993年8月18日香港番禺沙湾同乡会致广州白云山管理处函中说∶

在封建时代的女坟能如此被重视。在全国确属寥寥无几的事迹。前辈广州之人士所津津乐道者不知凡几,连附近广州之城乡,亦多有慕名专程参拜瞻仰,用以孝友之道教育后辈。

由此可见,无论是从过去倡导纲常名教的角度,还是从今天“精神文明建设”的角度,地方精英及政府所认可的姑嫂坟的合理性,都在于它的“节孝友爱”的主题。通过改变“姑嫂坟”传说的主题,那些努力在地方推行教化的士大夫们重新塑造出了合乎正统礼教规范的女性形象。这种文化的创造,既是对国家道统的认同和归化,也被利用在国家权力体系中作为争取地方利益的手段;在地方文化士大夫化的同时,士大夫文化也深深地刻上了地方传统的印记。

附识∶本文是科大卫博士主持的“珠江三角洲传统乡村社会文化历史调查计划”的研究报告的一部分,至今没有正式发表,曾在1994年中国社会史学会年会上提交,后来苑利主编《二十世纪中国民俗学经典》时直接收入了提交会议的草稿。与笔者一起在沙湾做调查的有萧凤霞、陈春声、戴和等,谨此致谢。

本刊收入为刘永华教授主编《中国社会文化史读本》中所用版本。

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”