清初大儒吕留良是如何讲孔孟之道的?

2017年09月20日 15:19:50

来源:凤凰网综合

作者:张天杰

吕留良为清初著名理学家、出版家和诗人。终其一生主张反清复明,死后受雍正时期“曾静策反案”牵连,遭剖棺戮尸,其子孙门人亦受牵连,堪称清代文字狱之首。2015年,中华书局出版了《吕留良全集》。今年1月,中华书局将吕留良《四书讲义》单行本编入“理学丛书”。日前,《四书讲义》的简体横排点校本纳入“中华国学文库”。

【编者按】吕留良为清初著名理学家、出版家和诗人。终其一生主张反清复明,死后受雍正时期“曾静策反案”牵连,遭剖棺戮尸,其子孙门人亦受牵连,堪称清代文字狱之首。

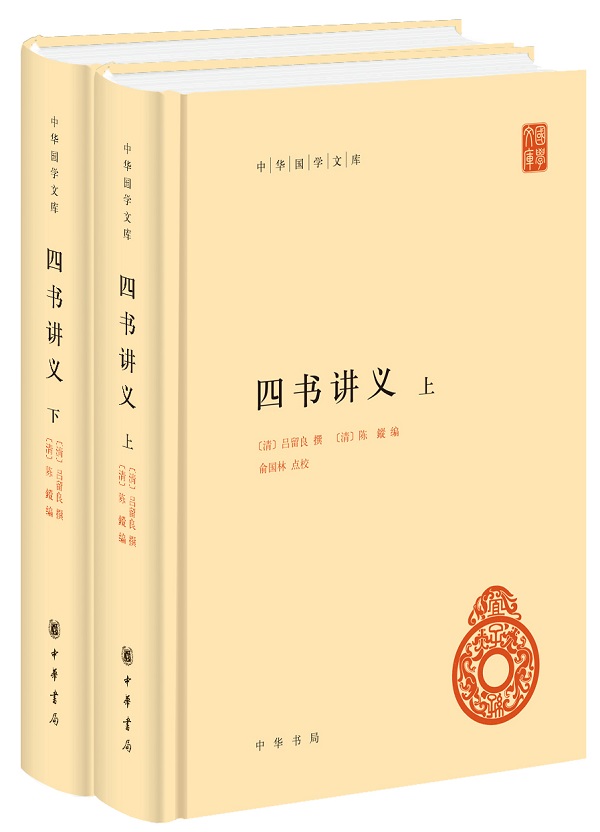

2015年,中华书局出版了《吕留良全集》。今年1月,中华书局将吕留良《四书讲义》单行本编入“理学丛书”。日前,《四书讲义》的简体横排点校本纳入“中华国学文库”。

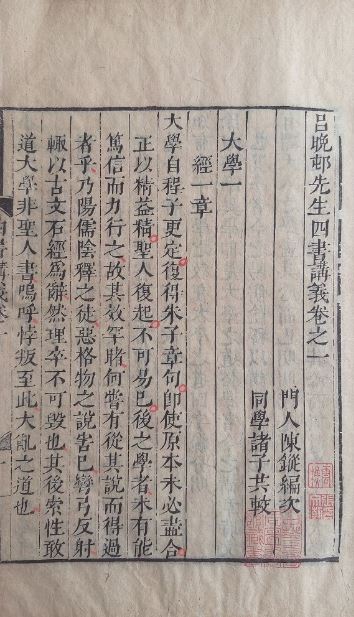

《四书讲义》

钱穆在《中国近三百年学术史》中谈及吕留良的《四书讲义》时道:“余读其书,其发明朱子义理,诚有极俊伟为他家所未及者,而尤在其政论。自朱子卒至是四百余年,服膺朱子而阐述其学者众矣,然绝未有巨眼深心用思及此者。晚村良不愧清初讲朱学一大师,于晦庵门墙无玷其光荣。”

杭州师范大学副教授张天杰在《四书讲义》序言中也提到,“吕留良一生从事朱学,然与当时其他讲理学者不同,不以语录、讲章行世,而以时文评选著称,《四书讲义》便是其时文评选之中发明朱子《四书章句集注》相关义理的精华。”

下文为凤凰国学(http://guoxue.ifeng.com)经授权所摘张天杰为《四书讲义》所作序言全文。

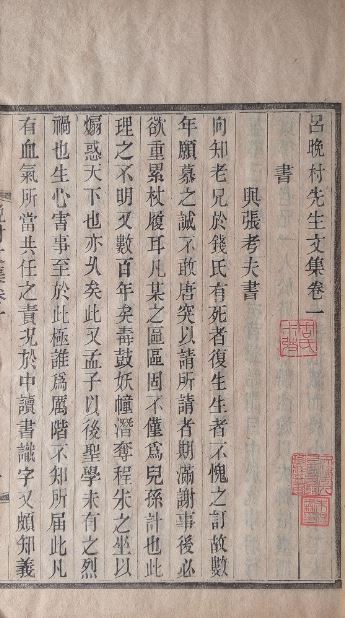

吕留良(一六二九—一六八三),字庄生,又名光轮,字用晦,号晚村,别号耻斋老人、南阳布衣,暮年为僧,名耐可,字不昧,号何求老人,浙江崇德县(康熙元年改名石门县,今属桐乡市崇福镇)人。吕留良是明末清初著名的诗人,同时又是著名的理学家、时文评选家、刊行程、朱遗书著称的出版家,后三者则是有机联系在一起的,其相关成果之一便是《吕晚村先生四书讲义》(以下简称《四书讲义》)。此外,吕留良还著有《何求老人残稿》、《吕晚村先生文集》等,今有俞国林兄汇编为《吕留良全集》十册。

一

吕留良的本生祖吕熯,明嘉靖时的江西淮府仪宾,尚南城郡主,后为侍养父母而与郡主一同回籍。本生父吕元学,万历二十八年(一六○○)举人,后谒选为繁昌知县,兴利除弊,有循吏之称。吕元学育有五子:大良、茂良、愿良、瞿良和留良。其中吕茂良,官刑部郎;吕愿良,官维扬司李。吕元学卒后四月,侧室杨孺人生下吕留良。吕留良诞生之后,其母无力照料,便将他交给三兄愿良夫妇抚育。吕留良三岁时,三嫂又病故,又过继给堂伯父吕元启。不久之后嗣父、嗣母,以及本生母相继过世,故而吕留良的少年时代几乎都是在不间断的服丧之中度过的,不可不谓孤苦凄凉。当时的吕家,还是一个深受明朝恩泽的官宦世家、文化世家,故而少年失怙的吕留良,还是得以接受了良好的家庭教育,并表现得聪慧超群。

吕留良画像(录自《惭书》卷首,清华大学图书馆藏)

吕留良十六岁时,明亡清兴,不得不面临艰难的出处抉择。起先,吕留良散金结客、毁家纾难,曾与其友孙爽、侄吕宣忠等人参与过太湖义军的抗清斗争,失败之后吕宣忠被杀,吕留良于悲痛之中逃逸他乡。后来,因为害怕仇家陷害,羽翼未丰的吕留良于顺治十年被迫易名应试为诸生。其子吕葆中在《行略》中说:“癸巳始出就试,为邑诸生,每试辄冠军,声誉籍甚。”由此可知吕留良虽不汲汲于功名,却在举业上有着非凡的才能,而后从事时文评选而成名也就不足为怪了。直到康熙五年方才决意摒弃科考,被革去秀才,这在当时也是惊人之举,吕葆中《行略》说:“一郡大骇,亲知莫不奔问旁皇。”此时写有著名的《耦耕诗》表达其隐居不出、终老乡野的志向,其一曰:“谁教失脚下渔矶,心迹年年处处违。雅集图中衣帽改,党人碑里姓名非。苟全始信谈何易,饿死今知事最微。醒便行吟埋亦可,无惭尺布裹头归。”然而清廷却并未轻易放过吕留良,康熙十七年(一六七八)有博学鸿儒之征,浙江当局首荐吕留良,他誓死拒荐;康熙十九年又有山林隐逸之征,吕留良闻知消息当即吐血满地,无奈只得在病榻之上削去头发,披上袈裟,后隐居于吴兴妙山的风雨庵。

吕晚村纪念亭(桐乡市崇福镇中山公园内吕园)

即便如此,生前在节义之间的挣扎结束了,死后却依旧难以免除是非。雍正十年,受到曾静案的牵连,吕留良被剖棺戮尸,甚至连累子孙以及门人,或被戮尸,或被斩首,或被流徙为奴,罹难之惨烈,可谓清代文字狱之首。

以上之所以稍稍详述吕留良生平,是因为其遗民心态之曲折,与其学术思想之发展息息相关。

二

吕留良一生从事朱学,然与当时其他讲理学者不同,不以语录、讲章行世,而以时文评选著称,《四书讲义》便是其时文评选之中发明朱子《四书章句集注》相关义理的精华。

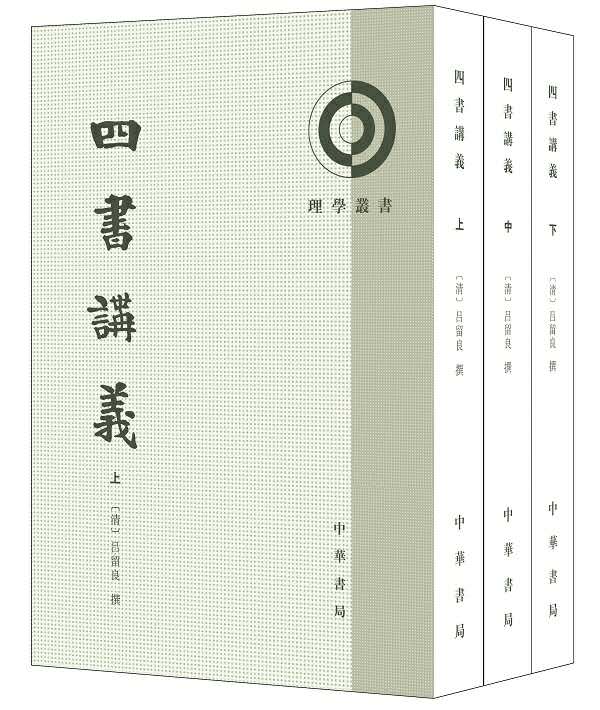

《四书讲义》繁体竖排版

时文,也即八股文、《四书》文,又称经义、制义、时艺等。明清两代科举考试的第一场,就是以八股文的形式考试学子,且以《四书》中的句子命题,故而对于《四书》以及朱学是否有着正确的理解,也是科举成败的关键。当然,这样的评判标准,是建立在学风、士风端正的基础之上的,事实上,生逢明清之际的乱世,学风、士风皆难免乖戾,这在结社、选文上表现尤其突出。吕留良在《东皋遗选序》中说:“自万历中,卿大夫以门户声气为事,天下化之。士争为社,而以复社为东林之宗子,咸以其社属焉。自江、淮讫于浙,一大渊薮也。……凡社必选刻文字,以为囮媒。自周锺、张溥、吴应箕、杨廷枢、钱禧、周立勋、陈子龙、徐孚远之属,皆以选文行天下。选与社,例相为表里。”当时的复社、应社、几社,以及吕留良之兄吕愿良集合浙省十馀郡文士所举的澄社,吕留良之友孙爽、侄吕宣忠所举的征书社,也都有选文之举。而举征书社之时,年仅十三岁的吕留良就有参与。

吕留良两度从事时文评选,并成为与艾南英、陈子龙等齐名的时文名家。其前期的时文评选时间较短,顺治十二年至十八年,应陆文霦之邀而开始时文评选,主要由于出处节义而内心苦闷彷徨,故借以填补其心;康熙五年被革去秀才之后,再度从事时文评选,直到康熙十二年,一方面是因为放弃诸生后治生之需要,如在《与董方白书》中就说:“选文行世,非仆本怀,缘年来多费,按此粗给,遂不能遽已。”另一方面是因为寄托议论、讲明义理之需要,《与施愚山书》说:“某跧伏荒塍,日趋弇固,偶于时艺,寄发狂言,如病者之呻吟,亦其痛痒中自出之声,而赏音者以为有当于歌讴。”吕留良便在家中开设了天盖楼书局,自己刊刻发行所评选的时文选本,摆脱了书商约定评选时限、篇幅等约束,不只是收入的增加,而是真正实现改革时文,并借此弘扬朱子理学了。

关于吕留良为什么致力于时文评选,还需要说明三点。其一,吕留良对于晚明士人的结社、选文之风并不满意,认为是“以门户声气为事”,在《东皋遗选序》中就说:“于是郡邑必有数社,每社又必有异同,细如丝发之不可理。磨牙吮血,至使兄弟姻戚不复相顾。”士风之坏,除了结社还有评选时文,吕留良在《答赵湛卿书》中说:“盖选手二字,某所深耻而痛恨者,不幸其行迹如之。尝谓近世人品文章,皆为选手所坏。”他本人亲自从事选业十多年,故深知其中的弊病,确实当时“选手”多有“龌龊肺肠”,以至于坏了“人品文章”,吕留良之所以以选手为耻而又坚持评选,就是为了矫正不良之风。

《吕晚村先生文集》(民国十八年阳湖钱振锽排印本,天津图书馆藏)

其二,吕留良对八股取士并不认同,但也不认为问题出在八股上。他在《戊戌房书序》中说:“自科目以八股取士,而人不知所读何书。探其数卷枕秘之籍,不过一科贵人之业。”科举考试以八股文的考试为重,导致许多考生的枕边秘笈只有时文评选的册子了。不过究其病根,却并不在八股取士上头。吕留良接着说:“然以为科目之弊专由八股,则又不然。……夫科目之弊,由其安于庸腐,而侥幸苟且之心生。文气日漓,人才日替,陈陈相因,无所救止。”应该说他看得还是很准的,科举的弊病根源在于人心,也就是“侥幸苟且之心”,再养成“庸腐之习”,“故愚以为欲兴科目,必重革庸腐之习而后可”。吕留良之所以投入于时文十多年,就是希望用好的时文,来驱逐恶的时文。事实上,时文也有好文字,比如吕留良曾将自己所作时文汇集为《惭书》,为此书作序的黄周星说:“若如用晦所作,雄奇瑰丽,诡势瑰声,拔地倚天,云垂海立。读者以为诗赋可,以为制策可,以为经史子集诸大家皆无不可。何物帖括,有此奇观,真咄咄怪事哉!使世间习此技者皆如用晦,则八股何必不日星丽而岳渎尊也?”因此,吕留良以时文名家的身份来做时文评选,也就能顺理成章了。

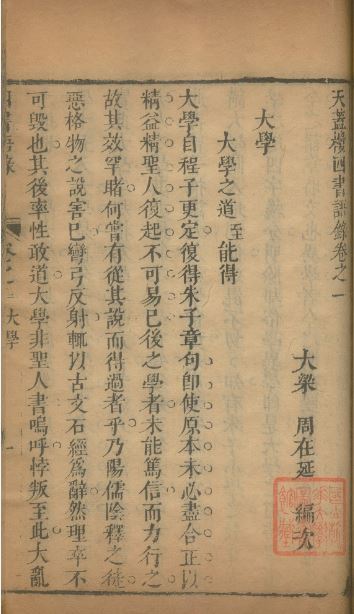

其三,吕留良更为在意的是,通过讲章、时文反对俗学、异学。什么是俗学、异学?吕留良《四书讲义》卷一说:“除却俗学、异学,即是大学之道。俗学者,今之讲章、时文也;异学者,今之阳儒阴释以讲学者是也。”也就是说当时广泛流传的时文、讲章都是俗学,主要由村师所授;晚明以来的讲学先生多半受到阳明心学的影响,将佛、道等异学杂入儒学之中,他们所讲都是异学。对此问题,吕留良还在《答叶静远书》中有说明:“病在小时上学,即为村师所误。授以鄙悖之讲章,则以为章句传注之说不过如此;道以猥陋之时文,则以为发挥理解与文字法度之妙不过如此。凡所为先儒之精义与古人之实学,初未有知,亦未尝下火煅水磨之功。”俗学与异学导致士人“以为章句传注之说不过如此”,“以为发挥理解与文字法度之妙不过如此”,因此不对“先儒之精义与古人之实学”“下火煅水磨之功”,还自以为已有所得,结果就是离正道越来越远了。所以,吕留良要用时文评选来重新讲明章句传注,讲明先儒之精义与古人之实学,以及八股文的文字法度,把被俗学、异学搞得乌烟瘴气的讲章、时文风气端正过来。

吕留良僧装像(张宗祥摹黄九烟本,据桐乡市档案馆藏照片)

此外,还需要再补充一点,端正士人之心也只有时文最为有效。吴尔尧《天盖楼大题偶评序》中曾引吕留良的话:“读书未必能穷理,然而望穷理必于读书也。秀才未必能读书,然而望读书必于秀才也。识字未必能秀才,然而望秀才必于识字也。……舍此识字秀才读书者而安望耶?”在吕留良看来,直接针对士人,也即识字秀才,改变士风、学风的唯一办法就是通过人人都离不了的时文,以最为优秀的评选来作引导,从而端正人心,维挽世道。吕留良以时文反时文,因而著成一系列著名的时文选本,以及后人汇编的《四书讲义》等书,整整影响了有清一代。诚如对吕留良评述最为全面而实在的钱穆先生在《吕晚村学述》中所说:“在彼之意,实欲拔赵帜,立汉帜,借讲章之途径,正儒学之趋向。”

对于时文,吕留良也有矛盾的心态,在《与吴玉章第二书》中说:“取圣贤之书,虚心玩味,先通其文义而渐求其理之所归,不必作时文。有所见,即作古文论说亦得,或作讲义、或作书牍亦得。”他认为读书有得,与其写八股时文,不如写古文或讲义、书牍,也就是说作时文不见得真有必要了。

三

吕留良时文评选的著作主要有《天盖楼偶评》、《天盖楼制艺合刻》、《十二科小题观略》、《十二科程墨观略》、《唐荆川先生传稿》、《归振川先生全稿》、《陈大樽先生全稿》、《钱起士先生全稿》、《黄陶庵先生全稿》、《黄葵阳先生全稿》、《江西五家稿》、《质亡集》等。后来则有吕留良的弟子,将这些时文选本之中的吕氏评语摘出,并以朱子《四书章句集注》的顺序加以重新组合,重要的版本有以下三种:周在延编《天盖楼四书语录》四十六卷,清康熙二十三年金陵玉堂刻本;陈鏦编《吕晚村先生四书讲义》四十三卷,清康熙二十五年天盖楼刻本;车鼎丰编《吕子评语正编》四十二卷附严鸿逵记《亲炙录》八十九条《吕子评语馀编》八卷附《亲炙录》六条,清康熙五十五年顾麟趾刻本。上述三书,体例大略相当,编次最全则为《吕子评语》,其正编发明书义,内容与《语录》、《讲义》大致相当,其《馀编》论文章作法,为此书独有,然此书最晚出,而十二年后曾、吕文案发,车鼎丰兄弟以刊刻逆书与严鸿逵等往来获罪拟斩,故此书流传最少。因此,在康熙后期以及雍正初年,流传最广则是《四书讲义》,故而后世学者研究吕留良对《四书》的诠释,对于孔、孟以及程、朱等义理的阐发,特别是其朱学思想的主旨,还是通过《四书讲义》一书。下面就以此书为主,并辅之《文集》,来探讨一下吕留良的《四书》诠释以及朱学思想。

《二程全书》(清康熙年间御儿吕氏宝诰堂刻本,仰顾山房藏)

关于吕留良是否笃信朱学,学界多有不同说法,其中影响颇大的则是全祖望在《小山堂祁氏遗书记》之中的说法:“初南雷黄公讲学于石门,其时用晦父子俱北面执经。已而以三千金求购澹生堂书,南雷亦以束脩之入参与。交乃既毕,用晦之使者,中途窃南雷所取卫湜《礼记集说》、王偁《东都事略》以去,则用晦所授意也。南雷大怒,绝其通门之籍,用晦亦遂反而操戈,而妄自托于建安之徒,力攻新建。”全祖望的说法影响极大,比如章太炎《书吕用晦事》就说吕氏之学“本非朱学”,“乙太冲主王学,欲借朱学与竞”。且不说吕留良是否有与黄宗羲竞争之意,但看其学术发展脉络,即可知其于朱学必然自幼精通。如其在《复王山史书》中说:“某荒村腐子也,平生无所师承,惟幼读经书,即笃信朱子细注,因朱子之注,而信程、张诸儒,因朱子、程、张而信孔、孟。”吕留良自幼熟读朱子《四书章句集注》,并认为由朱子可至二程、张载,再至孔子、孟子,也就是说笃信朱学为儒门正宗。再者,吕留良少年时代就钻研时文,而时文成败在于是否对《四书》之精义、实学有所精通,故由此亦可知其必然笃信朱学。康熙初年,也就是黄宗羲到吕家处馆之时,吕留良在与张履祥的信中说“平生言距阳明,却正坐阳明之病”,也就是说与当时的大多士人一样,他也受过王学影响,但并不能说放弃了朱学的立场,也正因为有点朱、王调和之心态才会与黄宗羲交往,然在康熙五年之后则渐渐放弃调和,转而推尊朱学,故而与早就转向朱学的张履祥多方联系。康熙八年,张履祥到吕家处馆之后,吕留良的朱学自然也就更为精进了。

《四书语录》(清康熙二十三年金陵玉堂刻本,清华大学图书馆藏)

明清之际推尊朱学的学者极多,而吕留良并非简单的“尊朱辟王”,其本意并不在王学,而只在于朱学。吕留良《答吴晴岩书》说:“凡天下辨理道、阐绝学,而有一不合朱子者,则不惜辞而辟之者,盖不独一王学也,王学其尤著者尔。”吕留良认为只有朱子之学才是孔孟正学,不合朱子者都是异学,都需要辟之,除了王学,还有佛学,还有陈亮之类的事功之学,如《四书讲义》卷十六说:“学术义利之分不可不辨,亦即朱子与龙川力辟之旨也。”吕留良认为,儒门正学唯由朱学而上,方可讲求。最为完整的一段论述在《复高汇旃书》中:“金溪之谬,得朱子之辞辟,是非已定,特后人未之读而思耳。若姚江良知之言,窃佛氏机锋作用之绪馀,乘吾道无人,任其惑乱;夷考其生平,恣肆阴谲,不可究诘,比之子静之八字着脚,又不可同年而语矣。而所谓朱子之徒,如仲平、幼清,辱身枉己,而犹哆然以道自任,天下不以为非。此道不明,使德祐以迄洪武,其间诸儒失足不少。……故姚江之罪,烈于金溪,而紫阳之学,自吴、许以下已失其传,不足为法。今日辟邪,当先正姚江之非,而欲正姚江之非,当真得紫阳之是。《论语》‘富与贵’章,先儒谓必先取舍明而后存养密。今示学者,似当从出处去就、辞受交接处,画定界限,扎定脚跟,而后讲致知、主敬工夫,乃足破良知之黠术,穷陆派之狐禅。盖缘德祐以后,天地一变,亘古所未经,先儒不曾讲究到此,时中之义,别须严辨,方好下手入德耳。”吕留良指出,宋代陆九渊(金溪)流于佛禅而非儒门正学,经过朱子的严词辟陆,是非得以分辨,到了晚明时代的王阳明(姚江)则更流于佛禅,且多权诈,故而危害比陆九渊更甚。所以要辟邪,当纠正王学之非;而要纠正王学之非,则又要先得朱学之是。吕留良还指出,自从宋末德祐年间以来,诸如元代的许衡(平仲)、吴澄(幼清)等人,也是徒有尊朱之名,未得朱学之真,因为他们在元代的异族统治之下“辱身枉己”;而朱学之真则是“必先取舍明而后存养密”,也就是“当从出处去就、辞受交接处,画定界限,扎定脚跟,而后讲致知、主敬工夫”。在吕留良看来,这一道理朱子等先儒也未曾十分讲究,因为他们未曾经历类似“德祐以后”那种天地亘古未有的变化,而吕留良本人则经历明清鼎革的变化,对于“出处”之中的节义有着更为深刻的认识。

《四书讲义》(清康熙二十五年天盖楼刻本,中华书局图书馆藏)

在《四书讲义》之中,也多有阐发先讲明出处、辞受而后方可讲明致知、主敬的观念,这方才是吕留良朱学的根本所在。他所认为的朱学的真精神,就在立身行己之道,也即重节义、反功利。钱穆先生的《吕晚村学述》也说:“讲理学正当从出处去就、辞受交接处画定界限,扎定脚跟,而岂理气心性之空言,所能辨诚伪、判是非?此一主张,乃畅发于其《四书讲义》中。亦可谓当晚村之世,惟如晚村,乃始得为善述朱学也。”《四书讲义》卷三十五说:“近来多讲朱子之学,于立身行己,未必得朱子之真。其忧有甚焉者,开堂说法,未开口时,先已不是,又何论其讲义、语录哉!故今日学人,当于立身行己上,定个根脚。”卷三十八则说:“圣贤于出处去就、辞受取予上,不肯苟且通融一分,不是他不识权变,只为经天纬地事业,都在这些子上做,毫厘差不得耳。”能够做到大圣大贤的人,都是在出处、辞受上必有坚持,经天纬地事业也都从细微小事上做起,所以立身行己,毫厘差不得。《四书讲义》卷七中也说:“人必取舍明而后可以言存养。吾见讲学宗师,谈心论性,诃诋古人。至其趋羶营利,丧身失脚,有不可对妻子者,吾不知其所讲者何事也。”吕留良讲《四书》、讲朱学,其出发点都是节义之道,所以认为将心性说得高妙没有益处,更何况空谈心性而自身节义无一可取,或趋于功利而“丧身失脚”。吕留良并不是说“谈心说性”,以及讲求存养工夫本身有误,而是说学问也有一个先后之分,也即节义最为重要,先讲求立身行己的工夫,然后才是存养工夫;也只有先讲明立身行己,方才能够不趋附于功利以至丧身失脚。

吕留良为黄宗羲所斲砚(载沈瑾《沈氏砚林》)

再看吕留良所论夷夏之防,其实也就是从节义之道出发的,指出必须讲明节义,反对功利。《四书讲义》卷十七“子贡曰管仲”章说:“圣人此章,义旨甚大。君臣之义,域中第一事,人伦之至大。若此节一失,虽有勋业作为,无足以赎其罪者。若谓能救时成功,即可不论君臣之节,则是计功谋利,可不必正谊明道。开此方便法门,乱臣贼子接迹于后世,谁不以救时成功为言者,将万世君臣之祸,自圣人此章始矣。看‘微管仲’句,一部《春秋》大义,尤有大于君臣之伦为域中第一事者,故管仲可以不死耳。原是论节义之大小,不是重功名也。”前人对此章关注极多,唯有钱穆先生强调吕留良讲《春秋》大义“为域中第一事者”,其立足点是在节义,他在《中国近三百年学术史》中说:“盖夷夏之防,定于节义,而摇于功名。人惟功名之是见,则夷夏之防终隳。人惟节义之是守,而夷夏之防可立。”钱穆先生的诠释当是符合吕氏原意的。在吕留良看来,夷夏之防固然当守,此本不必多言,然而需要讲明的则是如何守其防,唯有先明节义而已;至于夷夏之防与君臣之义的选择,也就在于节义的大小,而不在于功名的大小。吕留良还说:“若将尊王另分在僭窃上说,此功不足赎忘君雠之义也。圣人论管仲,只许其功,并未尝有一言及于纠、白之是非也。”此处也是吕氏不同于朱子之处,朱子还在辨析公子纠与小白谁大谁小以及“君雠之义”,而吕留良则指出,不必论及公子纠、小白的是非,更不必论及功名,只要讲明管仲所作所为的节义之大小。至于朱子等先儒为什么在此问题上会有纠结,吕留良关于此章的评语原本还说:“要之,此一段道理,先儒不曾经历讲究,固难晓然耳!”此段保留在《吕子评语》卷十七,而《四书讲义》则没有收录,然而却可从此看出吕留良对于《春秋》大义的思考,也是与其经历明清鼎革之变,在节义上有新的体证相关的。吕留良还说:“此章孔门论出处事功节义之道,甚精甚大,……后世苟且失节之徒,反欲援此以求免,可谓不识死活矣。”也就是说,此章真正需要辨析的就是节义与功名之别,节义大小必须辨析,而功名无论大小都要服从于节义,如不重节义而重功名,就会被失节之徒给误用了。

再看《四书讲义》所论君臣、封建与井田,也是在辨析节义与功利。卷六说:“人知父子是天性,不知君臣亦是天性,不是假合。”卷三十七中说:“君臣以义合,合则为君臣,不合则可去,与朋友之伦同道,非父子兄弟比也。不合亦不必到嫌隙疾恶,但志不同,道不行,便可去,去即是君臣之礼,非君臣之变也。只为后世封建废为郡县,天下统于一君,遂但有进退而无去就。嬴秦无道,创为尊君卑臣之礼,上下相隔悬绝,并进退亦制于君而无所逃,而千古君臣之义为之一变,但以权法相制,而君子行义之道几亡矣。”因为君臣之义,来自天理,故而可以合则留,不合则去,这在周代的封建制之下比较容易实现,在郡县制、大一统之下则很难实现,所以说“有进退无去就”,更何况“尊君卑臣”以至于君臣上下悬绝,更无法实现士大夫的节义了。所以说吕留良之所以重新辨析君臣关系,并倡导封建、井田,也就是因为倡导“君子行义之道”。当然,吕留良也深知封建制并不是没有害处。卷三十九说:“五兵作而杀戮多,封建制而争战烈,圣人岂不知之?然必不可已者,其利害有大小也。后世不知圣人深意,以一姓之私,废生民之公,究其子孙受祸尤酷,流未有之毒于无穷,则何益矣!”此条可见吕留良总是超越常人的认识,指出一般认识背后的利害大小,也即节义大小之别,能够明辨出处节义是第一位的,这方才是“圣人深意”。所以,卷三十四说:“封建井田之废,势也,非理也;乱也,非治也。后世君相因循苟且,以养成其私利之心,故不能复返三代,孔、孟、程、朱之所以忧而必争者,正为此耳。虽终古必不能行,儒者不可不存此理,以望圣王之复作,今托身儒流,而自且以为迂,更复何望哉!”吕留良认为后世废封建、井田,然后因循苟且,都是一种私利之心,然而就算终古必不能再行封建、井田等上古的制度,儒者也不可不坚持立场,否则的话,就是所谓曲学阿世,成了孔、孟、程、朱的罪人,儒者还当有一点迂拙,而死守其节义,方为世人留存一份希望。

吕留良书法对联(上海刘靖基旧藏,载《明清楹联》上海书画出版社1981年版)

综上所述,经由吕留良重新诠释的朱学,彰显了儒学的节义之道,为人为学当重节义而非功名利禄,以此考量历代学者,如后世之朱学者,亦先问其出处、辞受之际的节义如何。这种朱学,乃是易代之际学术的一种典型,甚至可以这么认为,吕留良的朱学方才是真正结合其时代的朱学,也是真正承继了朱子,乃至孔、孟的儒家真精神。这种思想的特出,与吕留良独特的遗民心态密切相关,历经家族与个体于明清两代之际的多层面的交涉,以及反复挣扎,方才会尤其重视出处、辞受所体现的节义之道。而且,随着年岁的增长,就其人生之抉择而言,越来越坚定其明之遗民的角色,至于毫无假借;就其学术之抉择而言,越来越趋向于朱学,亦至于毫无假借。所以说,对其学术思想当有同情之了解,则必须对其遗民心态之曲折亦当有同情之了解。

四

吕留良的时文评选以及之后的《四书讲义》,在康熙、雍正乃至曾、吕文案之后,一直有着巨大的影响,其影响之主流则是对于朱学的弘扬,对于节义之道的弘扬;而支流,或者说往偏执一面的理解则是夷夏之防。

受其直接影响者非陆陇其(字稼书)莫属,陆氏所著《松阳讲义》称引其当世学者唯有吕留良最多,钱穆先生《中国近三百年学术史》也说:“稼书议论,颇有蹈袭晚村。”且就“蹈袭”还有小注:“稼书《松阳讲义》十二卷,其间称引晚村者不下三四十处,迹尤显也。”此后,还有多种版本的《四书》类著作,也都引用了吕留良论《四书》,如王琰编撰的《四书绎注》,钱穆先生提及时称其为《吕陆四书绎注》,该书于《四书》各章先摘录吕留良、陆陇其二人之评语,再附以己说。还有李沛霖、李祯编撰的《四书朱子异同条辨》与张庸德增补的《四书尊注会意解》等,因为大量引用吕留良之评语而遭到清廷的禁毁。至于其影响之广大,则可举隐居深山的王夫之,在其《搔首问》一书中也提到吕留良:“近有崇德人吕留良字用晦,极诋陆、王之学,以卫朱子之教,是已。”王夫之不完全认同吕留良,然而也极为关注其尊朱辟王之影响。戴名世《九科大题文序》说:“吾读吕氏之书,而叹其维挽风气,力砥狂澜,其功有不可没也。……而二十馀年以来,家诵程、朱之书,人知伪体之辨,实自吕氏倡之。”此外,还有王应奎《柳南续笔》说:“本朝时文选家,惟天盖楼本子风行海内,远而且久。”王弘撰《山志》也说:“近时崇正学、尊先儒,有功于世道人心者,吕晚村也。”可见在当时吕留良的书风行海内,且真正起到了推尊朱学,维挽士风的作用。到了晚清,文网稍宽,吕留良《四书讲义》等书再度风行,如曾国藩在同治四年七月的家书中就说时文要读吕晚村,再如张謇《吕晚村墨迹跋》说:“读晚村批评之制艺,义本朱子,绳尺极严,不少假贷,缘此于制举业稍睹正轨。”由此可见,无论八股时文写作,或是推尊朱子,吕留良的影响都是覆盖有清一代的。

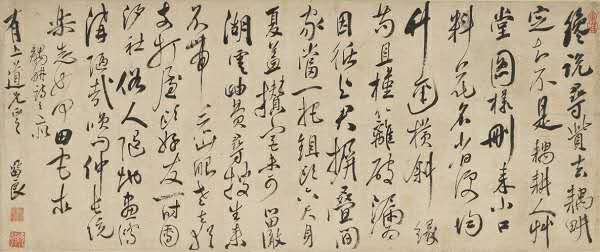

吕留良耦耕诗(上海博物馆藏)

再说受吕留良影响之支流,其特出者便是曾静,曾氏《知新录》说:“如何以人类中君臣之义,移向人与夷狄大分上用?管仲忘君事仇,孔子何故恕之,而反许以仁?盖以华夷之分,大于君臣之伦。华之与夷,乃人与物之分界,为域中第一义。所以圣人许管仲之功。”至于雍正帝驳斥吕留良,倒是下了一番功夫,且从节义入手,也可谓击中要害。雍正七年四月上谕说:“是吕留良于明毫无痛痒之关,其本心何曾有高尚之节也!……身为本朝诸生十馀年之久矣,乃始幡然易虑,忽号为明之遗民。千古悖逆反覆之人,有如是之怪诞无耻,可嗤可鄙者乎?自是著邪书,立逆说,丧心病狂,肆无忌惮。其实不过卖文鬻书,营求声利。”雍正帝并不详论吕留良之阐发朱学,而论其于明清两朝之关系,论吕氏最为关切的节义、功利,确实也道出了吕氏心中隐痛。后来命朱轼等人编撰《驳吕留良四书讲义》,然此书未被收录《四库全书》,《续修四库全书总目提要》认为此书大都肤末之论,意在逢迎而已。

五

如今再读吕留良《四书讲义》,自然还当重视其对于朱学的阐发,诚如《续修四库全书总目提要》所说:“书中悉就朱注发挥,然体会有得,多有比朱注更精更切者,时亦自出己意,不能尽合朱子。……自成吕氏之书,非一般遵朱不敢失尺寸者可以同语也。”吕留良对于朱子《四书章句集注》的诠释实在难能可贵,虽其中论析不尽合于朱子,然亦是极有价值的。

《大学读本》(清陈鏦钞本,佚名过录朱子、吕留良、仇兆鳌批语,载《西泠印社拍卖有限公司二〇一三秋季拍卖会图录》)

吕留良《四书讲义》晚清以来虽有影印翻刻,然缺少一部点校整理本,则其中朱学精华终究无法为研究学习者广泛阅读。精研吕留良二十年的俞国林兄,慨然力任此事,去年出版的《吕留良全集》,其中收录的《四书讲义》就是第一个点校本;今年则又将《四书讲义》再度修订,出版单行本。需要特别指出的是,单行本与《全集》本在体例上作了改变,将吕氏讲义与朱子《四书章句集注》逐条对应,以便对比考量吕留良朱学诠释的成就。精心的点校,方便的体例,故而新版《四书讲义》当是三百多年来最佳的一个版本。吕留良弘扬朱学、《四书》学功不可没,国林兄亦功不可没矣!

[责任编辑:李志明 PN032]

责任编辑:李志明 PN032

- 1好文

- 2钦佩

- 0喜欢

- 0泪奔

- 1可爱

- 0思考

凤凰国学官方微信

视频

-

李咏珍贵私人照曝光:24岁结婚照甜蜜青涩

播放数:145391

-

金庸去世享年94岁,三版“小龙女”李若彤刘亦菲陈妍希悼念

播放数:3277

-

章泽天棒球写真旧照曝光 穿清华校服肤白貌美嫩出水

播放数:143449

-

老年痴呆男子走失10天 在离家1公里工地与工人同住

播放数:165128

图片新闻