钱钟书为什么批评黑格尔无知?

2015年07月10日 23:38:57

来源:凤凰国学

作者:陈仁仁

黑格尔认为中国学问没有对概念的思辨,因而没有哲学。钱钟书对此提出严厉的批评:黑格尔尝鄙薄吾国语文,以为不宜思辨;又自夸德语能冥契道妙......

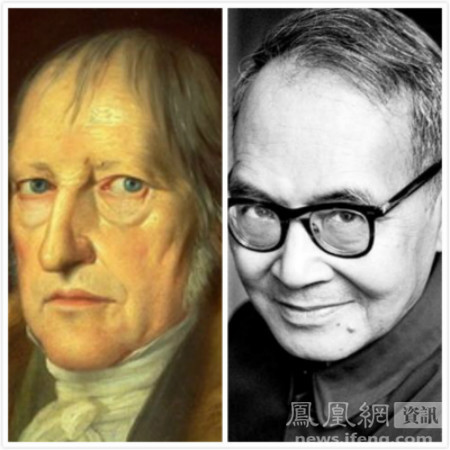

德国理性主义大哲黑格尔(1770—1831)对中国学问很是看不起。

他在《哲学史讲演录》第一卷中讲到,东方哲学不是真正的哲学,连思想都算不上。他说:“(《论语》)里面所讲的是一种常识道德,这种常识道德我们在哪里都找得到,在哪一个民族里都找得到,可能还要好些,这是毫无出色之点的东西。孔子只是一个实际的世间智者,在他那里思辨的哲学是一点也没有的——只有一些善良的、老练的、道德的教训,从里面我们不能获得什么特殊的东西。”

倒是对中国的“易经哲学”,黑格尔表示颇有些好感。他说:“易经包含着中国人的智慧,是有绝对权威的。……那些图形(指卦爻符号)的意义上极抽象的范畴,是最纯粹的理智规定。中国人不仅停留在感性的或象征的阶段,我们必须注意——他们也达到了对于纯粹思想的意识,但并不深入,只停留在最浅薄的思想里面。这些规定诚然也是具体的,但是这种具体没有概念化,没有被思辨地思考。”

黑格尔无非是认为中国学问没有对概念的思辨,因而没有哲学,虽然易的卦爻符号有了抽象的思想意义和具体的规定,但还是很不够的,没有被概念化和对概念的思辨。

对黑格尔的这种看法,钱钟书先生提出过严厉的批评。在《管锥编》第一册第一篇文章《论易之三名》中,钱钟书先生如此写道:“黑格尔尝鄙薄吾国语文,以为不宜思辨;又自夸德语能冥契道妙,举‘奥伏赫变’(Aufheben)为例,以相反两意融会于一字,拉丁文中亦无义蕴深富尔许者。其不知汉语,不必责也;无知而掉以轻心,发为高论,又老师巨子之常态惯技,无足怪也;然后遂使东西海之名理同者如南北海之马牛风,则不得不为承学之士惜之。”黑格尔一生的抱负是发誓“让哲学说德语”,就是要把德语用于思辨,他成功了。可是,他不懂汉语,又凭什么说汉语不宜思辨,从而从根本上否定中国学问之有哲学之可能?

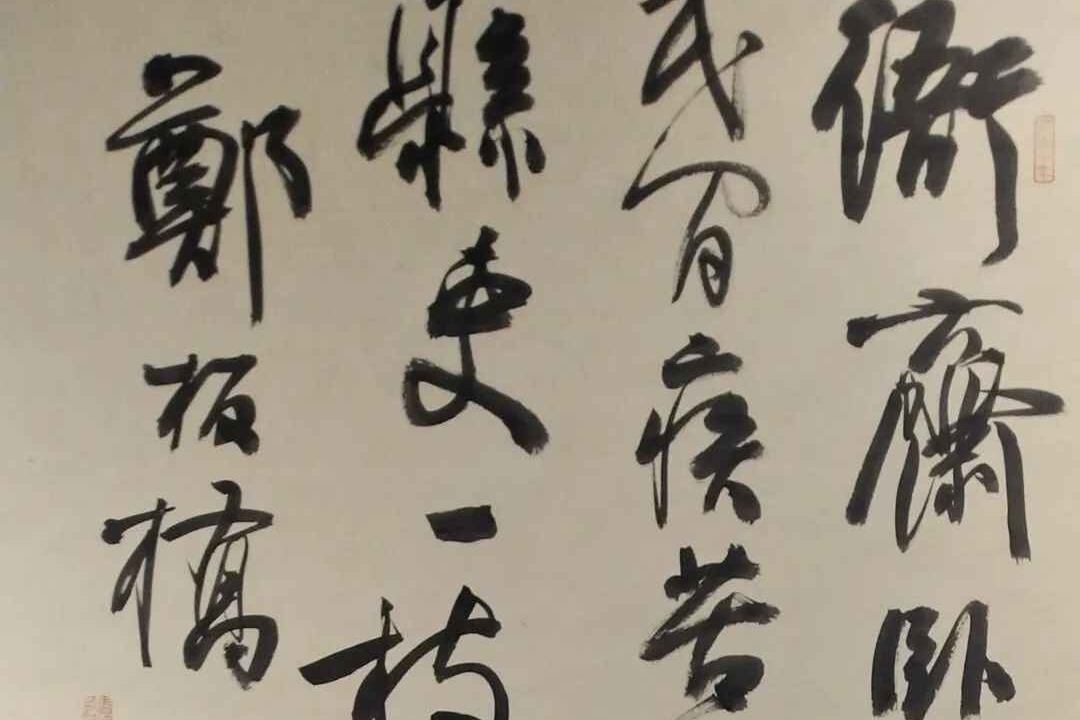

《易纬•乾凿度》云:“易一名而含三义,所谓易也,变易也,不易也。”郑玄作《易赞》及《易论》云:“易一名而含三义:易简一也,变易二也,不易三也。”以“变易”与“不易”两个完全相反之义融于一字之中,这不正深涵着黑格尔“以相反两意融会于一字”的概念思辨意味吗?此种训诂诚然颇有思辨意味,即使是国人亦有颇不可理解者。如清初张尔歧在其《蒿庵闲话》卷上即表达出这种不可理解:“‘简易’、‘变易’,皆顺文生义,语当不谬。若‘不易’则破此立彼,两义背驰,如仁之与不仁、义之与不义。以‘不易’释‘易’,将不仁可以释仁、不义可以释义乎?”

钱钟书先生认为,这是“苛察文义,而未洞究事理,不知变不失常,一而能殊,用动体静,固古人言天运之老生常谈”。在易理之中,其实变易与不易、阴与阳之类,相反之机常并行同在,一阴一阳、亦阴亦阳,阴有中阳、阳中有阴,阴阳互含,相资而行,这本是万物存在最深层的本然状态。从字义训诂而言,正如钱钟书先生所言:“‘变易’与‘不易’、‘简易’,背出分训也;‘不易’与‘简易’,并行分训也。‘易一名而含三易’者,兼背出与并行之分训而同时合训也。”

不只是“易一名而含三义”颇有思辨意味,其它如论、孟、老、庄、墨、佛,此种训诂与观念亦比比皆是,钱钟书先生论之详矣,只可惜大哲如黑格尔者不懂汉语。

为您推荐

泡泡直播

热门文章

泡泡直播

精彩视频

凤凰国学官方微信