吴昊谈虎|图像的交错与边界 从虎图像看原始美术

独家抢先看

虎图像自古就是常见的绘画和装饰母题。考古发现证明,我国在远古时期就有老虎繁衍生息,在河南渑池兰沟发现距今约二百万年左右的虎化石,年代稍晚的虎化石在陕西蓝田人遗址等地也有发现,至于这些虎图像在多大程度上针对于对老虎的写实,已不是最重要的问题,重要的是,而且这些描绘在其表现形式逐渐展开、推进的过程中显示了文化的流变,反映了古人对于生命和自然认知的变化。

以图像对应只甲片鳞存于搜神拾遗中的文字线索,可发现古人对虎的艺术表现总是与当时的生产力发展水平、时代审美观、宇宙观紧密相连。在漫长的历史发展过程中,几乎所有远古文化形态都改变了模样,但是虎图像却没有被历史的风沙所尘封,大致经历了写实、神化、再写实到再神化的过程。

一、原始美术的表意特征

在我国多地的崖壁上发现了史前时期遗存的岩画或岩刻,其中就有一些关于虎的图像。比如,在宁夏贺兰山东麓从北到南的十多个山口中的崖壁上,发现了数以万计距今约三千年前至一万年前不同时期的岩画遗迹,内容除了放牧、狩猎、祭祀、战争、娱舞、交媾等生活场景,还有许多包括虎图像在内的动物图案。此外,在其它一些游牧民族生活的地区也发现了不少虎的图像,如甘肃省嘉峪 关黑山岩画、黑龙江流域萨卡其·阿梁岩画等。

【贺兰山东麓麦如井岩刻虎、大西峰沟岩刻虎(新石器时期)——引自曹振峰《虎文化·二千虎图》】

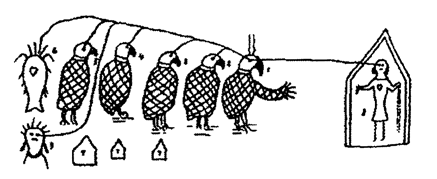

这些刻绘在山崖上的图像,有着类似于儿童画的简率与稚拙,表现了人类的童年时期如幼儿一样,从最初的随意涂抹,发展为有意识地描绘与自身关系密切相关的日常生活、劳动实践场景。模仿,是人在尚未受到外界文化刺激的情况下最朴素的意识表达方式之一。比如,当我们还是孩子时,总有许多对世界的认识想向外界诉说,即使在还没有真正学会说话时,也要用呀呀呢喃、哭泣、欢笑或者动作表达情绪。随着时间推移,最初片刻的情绪表达方式可以对应于一系列熟悉的事物形象和形状,于是人类有了文字和阅读。下图是一位美洲印第安部落首领给美国总统的信:占据了画面三分之二的位置的似禽类动物,应该是这个部落的图腾,右边代表房子的图形里有一个人摊开双臂,这个姿势表示“和平”,在禽类的下方还有三个表示房子的图形,包括两个像鱼与野兽的图形,都被从人眼睛中发出的代表视线的一条线连接在一起,形成一组彼此语义关联的图画,表达了有条理的信息和意义。这封像画一样的信要表达的意思是什么呢?我们大胆猜测一下:以禽类为图腾的部落成员及其它的部落准备放弃游牧生活,定居在房子里,他们希望和平,不要战争。在这封“信”中,写“信”人应该是想强调眼睛具有表达自己意志的作用,让观者的视线随信中人的“视线”在画面上游动,随即理解自己的表述。

【美洲印第安人的图画信——引自《贡布里希论设计》】

图像,除了表意还反映了作者对于现实的理解、生活的经验以及心愿的寄托。图像不同于文字可以明确地表达意志,所以不能给观者设定一个明确的终点,使人在看的过程中因为不能明确而产生神秘感,引领观者领悟出某种神性的本质。随着生产实践能力的提高,原始初民的生命体验和艺术感受不断丰富,他们在模仿物象的过程中,在一定程度上赋予了表现对象以某种新质,以符合人的合目的性要求,这种要求在一定程度上也受到某种禁忌的影响。人们依靠旺盛的想象力,用图像的形式诠释了他们关于世界、生命的全部设想。

二、原始美术中的巫术观念

在此,我们不得不用到“原始”这个词来推测那个遥远时代的社会状况。“原始”原指没有文字的民族。克洛德·列维–斯特劳斯(Claude Lévi–Strauss)认为,“原始”这个词虽然有不少缺点,而且受到批评,但是由于没有更好的选择而在现代民族学和社会学的词汇里站稳了脚跟。原始社会或民族因为没有文字的记载,所以对其研究也超出了纯粹的历史学家的研究范畴,而且其历史发展也难以为人所知。但它们绝非没有历史,只是需要借助文字之外的大量资料来加以研究。原始先民在大自然面前,面对不能消除的疾病和衰老,不能抵抗的死亡,不能自我掌控的生存环境,在宗族关系相对稳定的社会结构里,在长期的劳动实践中,在总结和积淀生活经验的基础上形成了“集体无意识”,并由此引发出一些行为和想法,某些具有象征性功能和神秘色彩的行为被我们称之为“巫术”。

有研究称,巫术信仰起源于旧石器时期。虽然学术界对于艺术起源问题有很大争议,但从发生学角度而言,学者们已经对巫术和早期艺术形态的萌芽有密切关系的说法达成共识,如乔治·卢卡奇(Ceorg Lukacs)所言:“科学、艺术和宗教态度未分化的萌芽都完全统一地混合在巫术中”。

虎图像即被认为是在巫术背景下出现的。1987年,在陕、晋、豫三省交界处的河南省濮阳县西水坡,发现了距今大约六千年左右的仰韶文化遗址中的M45号墓葬,在墓主身体两侧发现了用蚌壳摆塑的龙、虎图案;随后又在该墓室南面发掘出两组动物图案蚌塑,一组为虎、鹿图案,鹿卧在虎背上;另一组图案是一个人骑在一条龙背上,龙的背面还有一只奔跑的虎。墓主两侧的龙、虎摆塑,于1989年调拨中国历史博物馆中国通史陈列室。这两组蚌塑的动物图案发掘不久,就在学术界引发了争论:费孝通的老师、俄国著名的人类学家史禄国推测墓主人是通古斯人,他认为通古斯人曾在中原地区生活过,后来北迁到西伯利亚,通古斯人中的巫师身份很高,而且家畜中有鹿;费孝通沿着老师的思路把45号墓的主人设想为通古斯人的祖先,采用人类学、社会学的视角,写了《从蚌龙想起》一文,但他无法解释的一点是,通古斯人的身材较矮,但从45号墓发掘简报上看,墓主的身高是184厘米。其后,中国社会科学院考古研究所的潘其凤,重新测量了墓主的股骨、胫骨和腓骨的最大长,用两种公式估算出墓主的身高为170.77厘米或172.55厘米,这样似乎为费孝通的假想提供了依据。如果墓主为通古斯人的观点成立,那么这个墓主就极有可能是萨满,因为萨满是通古斯人的巫师。

1988年7月,在“濮阳西水坡遗址发掘现场会”中,郝本性、贾峨、李仰松、张光直等学者都同费孝通持一个观点。张光直侧重于史学角度,他在《濮阳三蹻与中国古代美术史上的人兽母题》一文中,认为道教仪式传承了史前文明,濮阳的龙、虎、鹿就是葛洪《抱朴子》中提到的龙、虎、鹿三蹻,蹻是仙人乘坐升天的坐骑,濮阳龙、虎、鹿三蹻应该是人通天、地、鬼、神的脚力,所谓“周流天下,不拘山河”。张光直从战国时期的驭龙、骑虎形象追溯到商代的人虎相依形象,进而追溯到史前良渚文化的人兽复合形象,指出中国古代美术中的人兽关系就是巫觋关系,人便是巫师的形象,兽便是蹻的形象。我国商代甲骨文与金文中的巫字为两工交叉状,《说文解字》中对“巫”解释为:“巫,祝也。女能事无形以舞降神者也。像人两褒舞形,与工同意。”该句中的“工”字可以解释为“巧饰也,像人有规矩,与巫同义”。这一句可解释为:巫在“以舞降神”之外,还能掌握规矩,有工匠的职能。在氏族社会向国家发展、向文明迈进的过程中,巫师具有了显贵的地位,据《国语·楚语》记载:巫师“其智能上下比义,其圣能光远宣朗,其明能光照之,其聪能听彻之;如是,则明神降之,在男曰觋,在女曰巫”。可见,史前时期的巫师具有超人的智慧和德行,不但利用自己通神做法的能力为氏族服务,还要充当人和神的使者,为氏族祈福消灾。李学勤认为M45号墓中的龙虎蚌塑是星象中的青龙、白虎,他说:“龙形在东,虎形在西,便和青龙、白虎的方位完全相合。至于墓主足下的梯形,方向是正北,我们不妨猜想是代表帝星。”天文考古学家冯时从墓主骨骼和蚌塑组成的北斗造型与整个墓室中的“天圆地方”的制式相比较,推测这个图形要表现为北斗天象图,不过现在发现的部分还不是全部,只是模拟了四象中的苍龙和白虎的部分。

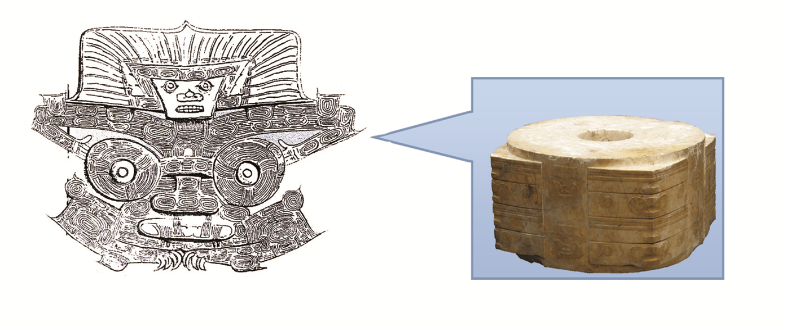

与学者们大量借助旁证来解读濮阳西水坡遗址中的虎形蚌塑图案不同,在距今四五千年前的良渚文化、龙山文化遗址中,发现了大量玉器上刻有兽面纹饰,这种半人半兽的纹饰本身就透露了某种神秘气息。这个图像以兽面为主,上面的人形是兽面的附属部分,人形的脸部呈倒梯状,羽冠的轮廓也十分特殊,正好是良渚文化流行的一种玉冠装饰的形状,被一些学者认为是符号化的兽面纹的原始图像。

1986年5月,正式发掘了良渚文化浙江余杭反山遗址,其中,12号墓出土了迄今为止个体最大的玉琮和玉钺。玉琮重达 6.5千克,射部像玉璧形态,除四角分层雕琢神徽外,四面竖槽内,各刻两个完整的神徽。神徽纹饰是在动物面部下方对称地伸出一只手来托住两只巨眼,而且还头戴羽冠,扁宽的嘴巴里,有长长的獠牙伸出嘴巴外,下肢是两个弯曲的兽爪。这个神异形象的羽冠、面部和身体结构完整统一,而不是简单的人、兽个体的重叠或对某种现实生物的描绘,显然表现了一个超自然的人兽复合形象。据《周礼·春官·大宗伯》中记载:“黄琮礼地”,是说“琮”是祭祀地母神所使用的法器。在良渚玉琮上,发现了形象完整的人物图像,图像双乳突起,强调女性特征,这一点应和人类早期历史上所有表现母性崇拜的艺术品一样,代表女性之神。参与发掘的专家和其它不少学者,联系“琮”的文化象征性及其在祭坛所处的位置,再与其它多个类似图像相互印证之后,认为玉琮上的这个纹饰表现了一个通天的神灵,是良渚人的崇拜神或图腾,称其为“神面纹”。

【四面竖槽神徽线描图及四面竖槽神徽线描图——引自《良渚文化研究》,浙江省文物研究所(编)】

“由于巫术的虚妄意识造就烘托了一个充满希望的神秘境界,在那里存有人世间全部的需求和无限的欢乐”,所以,某些原始部族将某种兽类当作本族的保护神,模仿这种兽类形象,完成沟通人和图腾的仪式。

原始初民们模拟现实,又在模拟中克服了现实原型的有限性,呈现出脱离 现实烦恼、直达审美之境的视觉形象。格罗塞(ErustGrosse)在《艺术的起源》一书中举了一个例子:达尔文(Charles Darwin)将一段红布送给一位赤裸 着身体的土人时,这位土人并没有把布段披在身上,而是和他的同伴将布段撕 成细条缠绕在冻僵的肢体上当作装饰品。与此类装饰人体的行为相似,还可见于当代依然保留着原始生存状态和社会结构的土著居民的人体彩绘或纹身。我国云南省楚雄州双柏县的彝族人,至今还保留着每年过“虎节”的习俗,在“虎节”上跳“老虎笙”的人会全身画上老虎的斑纹,模仿老虎的动作,舞者所使用的衣服、盾牌以及棍棒上都装饰着模拟兽类的图案和花纹,据传这个习俗继承了原始祭祀习俗,带有巫术性质。还有,古人将血液视为储存生命与活力的所在,所以认为用人和动物的血液来涂抹器物可以带来现实利益,比如在商代墓葬中的人牲、人殉和中原宗庙的“血食”都有役使殉葬者的灵魂在另一世界为自己服务的意图。

列维·布留尔(Lucien Lévy–Bruhl,1857—1939)在他的《原始思维》一书中,提出原始人不关注事物的客观特征和属性,而以“(氏族)成员—图腾—神灵”之间确立的神秘关系为基础,人和物之间发生互渗。这种神秘的互渗反映到现实中就是寻找一种意愿的满足。受“互渗律”支配,人们从自身生存需要出发,为自己的族群建立一个信仰,继而从与部族日常生活有密切关系的现实生活中选取某一物为图腾,并将其图案化以标示此图腾。因此,借鉴被当作图腾的动物造型来装扮自己,在联结了人和信仰之间的互换关系时,也完成了“人的本质力量对象化”。

三、原始美术与“裂分表现法”

对称的裂分式构图是兽面纹等神(兽)纹饰恒定的造型原则。

学者们对余杭反山遗址12号墓玉器纹饰的各类纹样单元,进行了更为细致的研究后发现,这些纹样代表了一种新的刻玉风格的形成,纹饰以细密的神徽图案为典型;器形方面,玉琮的构图方式出现了多节的神人兽面组合,并且兽面两翼添加鸟纹。从目前资料看,这种图案仅见于反山12号墓和20号墓,在反山12号墓和22号墓中,还可见神徽及相关图案被最大限度地运用在各类器形上,除玉琮、琮式管、锥形器之外,玉钺、柱形器、圆饰牌、端牌等都成了载体。在良渚文化晚期,纹样的形态逐渐丰富,虽然纹样的琢刻仍依据最初原型,但整体纹样被大为简化。有学者研究称,良渚玉器纹样经历了从整器满刻到逐步简化为仅刻眼、鼻的过程。最初以单线条的螺旋纹和三角纹结合为基本手法(瑶山M9),逐步螺旋纹变成多条,并且开始用短线将之束起(瑶山M10),之后满纹的风格开始少见。在神人兽面纹或者刻画比较细致的兽面纹样中,看到的刻画手法多以多重螺旋和线束的组合为特点(反山M12满刻的权杖玉瑁),之后用多重圈和多线条反复交叠的手法,不再强调重圈与线束之间的连贯性(反山M12)。

【青铜器虎首纹饰·商】

在年代稍晚于反山遗址的其它墓地中发现的器物上,纹饰风格已经有所改变,与反山12号墓中的神面纹不同的是,人与兽的区别渐渐淡化,省去了重圆眼睛的外圈和眼角,嘴往往只剩下素面的长方体。纹饰虽有变化,但以面部或身体的中心为中轴对称分割成两半的构图方式,与世界范围内所有原始艺术通用的造型原则相契合。列维–斯特劳斯在《亚洲和美洲艺术中的裂分表现方法》一文中对北美洲西北沿海地区与古代中国艺术之间的相似性做了分析,他认同利昂哈德·亚当(Leonhard Adam)的说法:“正如利昂哈德·亚当所说:‘中国和美洲西北部两地展现的多种工艺和艺术原理几乎一模一样’。”

【左:带青蛙图案的食品盒,美国西北部海岸,19世纪,雅克·拉康博士(Dr Jacques Lacan)藏。右:商代青铜器,公元前1766至前1122年。——引自克洛德·列维-斯特劳斯《面具之道》】

列维–斯特劳斯将古代中国的艺术、美洲西北海岸地区的艺术分别拿来和新西兰的毛利人(Maori)艺术进行了比较,他发现阿穆尔河(Amour)地区的新石器时期艺术,既与阿伊努人(Ainu)和毛利人的同一手法有联系,又与中国新石器时期文化(仰韶文化,Yangshao)和日本的新石器时期文化(绳纹文化,Jomon)的同一手法有联系。对于那些用偶然性无法解释的复杂的相似性来说,文化接触论不失为最方便的假说,但是列维–斯特劳斯则从心理或社会含义的内在联系,深入分析了这种在世界上不同地区同时发生并反复出现的现象。列维–斯特劳斯认为:“每一种虽属极为不同的时代和地区,却表现出明显的相似性的艺术形式都依据不同的理由,向我们暗示它们是彼此接近的,尽管违背地理和历史的要求。”他比较了弗朗茨·博厄斯(FranzBoas)和顾理雅(H·G·Greel)对北美西北沿海地区艺术和中国上古艺术的分析,并对这些图画的绘制方法及其在土著文化中的功能进行了分析。

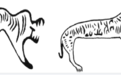

【海达人绘画中的熊形象、鲨鱼——引自克洛德·列维-斯特劳斯《结构人类学》】

列维–斯特劳斯分析了海达人绘画中的“熊的形象”。我们在此类图案里看到的熊的阔嘴产生于构成头部的两个侧面形象之连接。这种头部直至身体切分的方法在海达人文化中的“鲨鱼图画”中表现得也很明显,在这幅图中,可以清楚地看出鲨鱼的特征:头部正面对称的两只眼睛,有尖利牙齿的大嘴完全对称,鱼身从头至尾分成两半,在鱼头两侧一左一右地摊开,列维–斯特劳斯把不同地区的这种艺术形象的造型特点总结为“裂分表现法”。

列维–斯特劳斯认为:“在土著人的想法里,图案即脸孔;或者更准确地说,图案创造脸孔。正是图案把社会存在、人的尊严和精神意义赋予了脸孔。所以说,被视为一种图画手段的面部双重表现法其实表达着一种更深刻更核心的分裂,即‘傻乎乎的’生物学意义上的 个人与社会角色之间的分裂,而裂分法的使命便是体现后者。我们说过,裂分表现法与一部关于人格分裂的社会学理论有关。”中国的原始艺术、美洲原始部落艺术的造型成分的图解表象,都是一种特定文化的功能性表达方式。

舞蹈者在原始祭祀仪式中头戴面具,不仅是艺术行为及装饰风格的表现,更重要的是采取了象征性的表达方式,以使具有特异形象的“神圣事物”能在宗教活动中处于中心和基础地位。表演者在身体或日常使用的器物表面画上他们自认为代表生命和希望的图画,以人的力量采取了一个超人间的力量的形式,在他们的精神世界里实现了目的升华和审美意识的确立。

当然绘制图像不仅为表达某种观念,还是一个基于“美感”的艺术创作行为,二者不是彼此独立的,一种双重的关系把二者联系起来,这一关系既是对立的又是功能性的。“因为对象总是从造型和图解两方面被想象出来的,只有整合了装饰和实用功效之后才获得了确定的存在。” 列维–斯特劳斯认为:“一种真正的装饰艺术拥有广阔的产生和发展的天地,虽然我们可以预见,它将会被社会生活中无处不在的象征性所沾染。”如列维–斯特劳斯拍摄于1935年的两位纹面的卡杜维奥妇女,还有毛利人酋长绘制的他自己的纹面图案,这是为脸孔而设计的图案。不过,从另一方面说,脸孔又注定要以图案装饰,因为只有通过装饰,脸孔才能获得社会尊严和其中蕴含的神秘意味。

尽管我们对上古时期我国原始社会的社会形态不甚了解,但是通过对那个时期艺术的观察,并将其艺术形态与世界范围内其它与之文明程度相当的地区或部落相比较,发现几乎所有的原始艺术都和人的生存要求保持着对应关系,所有的表现主题都袒露着人们热切的生命欲望,都呈现了生命主体对和平安宁、生存物资充沛的生活环境的向往,表达了对那些关系到个体和族群生存发展的基本物质资料的占有欲望。

【左:文面的卡杜维奥妇女。中:一位毛利人酋长为自己绘制的纹面图案(据H.Roblley,MokoorMaoriTattoing,19世纪末。)右:三种土著技法的模型(均为纹身的例子。木雕,19世纪末。上一行为两张男子脸孔,下一行为一张女人脸孔。据 A.Hamilton,MaoriArt。)——引自克洛德·列维 -斯特劳斯著《结构人类学(上)》】

包括虎图像在内的原始艺术,既有客观再现,又有想象和夸张的成分。神灵既被人们赋予超现实的力量,也被表现为一种超现实的形象。原始社会被我们看作前现代社会的“原生”形态,产生于此时的原始信仰有着共性特征:第一,它是超自然的存在,不受自然法则限制;第二,与人同形同性,具有人的思想感情,可以同人沟通。所以,原始初民们常常通过错位和裂分的手法,联络现实与超现实的人和兽的关系,穿越“装饰”与“再现”的边界,使艺术形象保持着“半人半兽”“似与不似”间的神秘。人和动、植物反映到艺术形式上,即从再现逐渐发展到更注重追求本质的文化价值,即在视觉形式方面的探索,由表现什么而转向了怎么表现。随之,这些纹样和色彩构成的造型被赋予了社会的或宗 教的功能,或称之为“符号”,显示了“文明”发展的轨迹,反映了人与自然关系的改变,以及人对自身关注的增强。

【郭家庄160号墓出土方尊(M160:152)的腹纹(殷墟文化第三期晚期)——引自《殷墟新出土青铜器》】

虎被作为动物神形成于最原始的自然崇拜,最初被认为具有广义的神性。虎的图像,在新石器时期的原始艺术中就屡有显现。考古资料证明,早期原始艺术中出现的虎图像,尚使人能够较明确地看出虎的形体特征;而到了良渚文化、龙山文化时期直至周代早期,一种极为风格化、图案化的奇异形象被极为广泛地用于玉器、青铜器的器表纹饰。可以确认,这种纹饰是以一种大型猫科动物的面部形象为主体,再掺杂糅合其它动物的面部造型特征,显现为似人、似兽,又似神的形象。关于这一图像的命名,专家们未形成共识,有“神面纹”“兽面纹”“饕餮纹”等多种说法,概因这种纹饰无法完全对应于自然界客观存在的生物。兽面纹应是完全处于蒙昧时代的人们 , 崇尚鬼神及认知自然的审美化投射的产物。巧合的是,布老虎的造型与原始时期的兽面纹极为相似。民间艺术依靠记忆传递着历史,从这一角度而言,或许,布老虎与兽面纹之间的联系并非巧合,留在母亲们指尖的布老虎图像并不是乡野村妇们的随意绣绘。虽然目前尚难为布老虎找到确切的文化源头,但我们必须注意到,在封建社会中期已经被作为吉祥物而流行的虎形象,延续了始于原始艺术的兽面纹。如果说,对称、巨眼、阔嘴是虎的艺术形象的标志性特征,那么我们需要再耗费些时间和耐心,继续回到对原始动物纹样的梳理中。

*本文作者吴昊,系中国艺术研究院《中国艺术年鉴》执行主编、副研究员,中央美术学院博士、北京大学考古文博学院博士后、硕士生导师。

*本文原标题为《图像的交错与边界——从虎图像看原始美术》,经作者授权凤凰网国学发布,转载请注明出处。

【相 关 阅 读】

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”